Working Remotely From Your Home Country

...Overview

As remote work continues to grow in popularity, more companies are adopting flexible policies to accommodate employees’ varying needs. For many people, especially those from other countries working abroad, the ability to work from their home country for a short period is an invaluable benefit. I recently had the opportunity to experience this firsthand, and I’d like to share my experience, how my company’s policy works, and the benefits of this flexibility for foreign employees.

Being a better team lead

...It can be hard to define what makes a “good” team lead, but you can always strive to be a better one. Since joining Colorkrew, I’ve taken on the role of Team Lead for our Workflow product, managing the team to ensure our work progresses smoothly and that we create the best products for our customers.

EKS Auto Mode Arrives in Terraform – Simplify Kubernetes Today

...During AWS re:Invent 2024 AWS released a new feature to EKS i.e EKS Auto Mode, which I have already covered in detail in my previous blog

In this blog we will see how we can create cluster with EKS Auto mode using the OG “terraform-eks-module” and how it simplified my eks.tf code.

Unlocking Aurora DSQL with AWS Lambda: A Seamless Solution for Serverless, Scalable, and Event-Driven Architectures

...AWS re:Invent has begun and there are tons of new service and feature announcement from the AWS CEO Matt Garman’s Keynote ( check my x/bluesky thread from the keynote updates)

In this blog we will investigate about Amazon Aurora DSQL which is serverless, distributed SQL database with virtually unlimited scale, high availability, and zero infrastructure management claiming 99.99% single-Region and 99.999% multi-Region availability.

Run Kubernetes Like a Pro—Without the Expertise! Introducing EKS Auto Mod

...AWS re:Invent hasn’t officially begun, yet there is a game changing new feature to EKS to make you run Kubernetes like a pro!!!

In this blog we will investigate what EKS Auto Mode is all about and illustrates how to enables EKS Auto Mode on existing cluster and try to migrate to our managed node groups workloads to EKS auto mode of an existing cluster but we will be not able to do that, find out why in the blog!

Build, Publish, Secure: AWS CodePipeline Now Simplifies ECR Publishing and Vulnerability Scans

...Tired of setting up CodeBuild just to push Docker images or run vulnerability scans?

With AWS CodePipeline’s new ECRBuildAndPublish and InspectorScan actions, you can now build, publish, and secure your images directly within your pipeline—no extra setup needed. Curious how it works? Let’s dive in!

Motivation

26 November, 2024 – Just ahead of re:Invent 2024, AWS released an exciting update introducing ECRBuildAndPublish and InspectorScan actions. This update simplifies building and publishing Docker images, letting your pipeline handle it seamlessly.

AWS CloudWatch Observability Solutions: Game-Changer or Just a Glossy Wrapper? Honest First Impressions!

...This blog is little unusual than the usual “show-what-you-built” blogs which we usually see for cloud services and new features on the internet.

In this blog I will sharing my first impressions, good and bad points about the new update on Cloudwatch: Observability Solutions !!!

AWS CloudWatch Observability Solutions aim to simplify monitoring setup with pre-configured tools for AWS services and workloads. But is it really that straightforward? Let’s explore the reality!

Microsoftサポートじゃ教えてくれない!Outlookの小ネタ紹介

...こんにちは。Colorkrewで情シスを担当しているNabeです。

皆さんが普段何気なく使用している「Microsoft Outlook」、実は「Microsoft Power Automate」等と組み合わせることで、利便性が増すことをご存じでしょうか。

今回はそんなOutlook小ネタを1つご紹介します。

※本内容は、Microsoft PowerAutomate を触ったことがある方向けになります※

定例MTG自動招待

皆さんの企業でも、定期的に実施しているMTGいわゆる「定例MTG」があると思います。

Outlookでは、あるグループにユーザーを追加した際、グループに対して設定した定期スケジュールは反映されない仕様になっています。

その際、新しく入社した社員に手作業で招待していくのは面倒ではありませんか?

何と、Microsoft PowerAutomateを使用すれば、簡単に解決します。自動招待のおおまかな流れ

- 新入社員のMicrosoftアカウントを特定のグループに追加

- グループ追加をトリガーに、Microsoft PowerAutomateのフローを稼働

- 新入社員のOutlook予定表に、定例MTGが自動追加

準備するもの

PowerAutomate が使用できるアカウント

本作業を実施するにあたり、必要なものはズバリ「PowerAutomate が使用できるアカウント」に対して、「Microsoft Entra ID管理の権限」と「新人社員のOutlookデータを変更できる権限」が付与されていることです。

これがないと、そもそもPowerAutomate でのフロー構築ができないため、本作業が実施できません。定例MTG反映元のアカウント

PowerAutomate 上でフローを実行する際に、Outlookカレンダーを取得する作業が走ります。

Outlookカレンダー取得元となる「Outlookが使用可能なMicrosoftアカウント」が必要となります。

また、当該アカウントを、特定グループ(後述のPowerAutomateの構成「トリガー」部分参照)に所属させておいてください。また、定期的なメンテナンスも考慮して、Outlookカレンダー取得元アカウントは、情シスが管理できるアカウントにするのがおススメです。

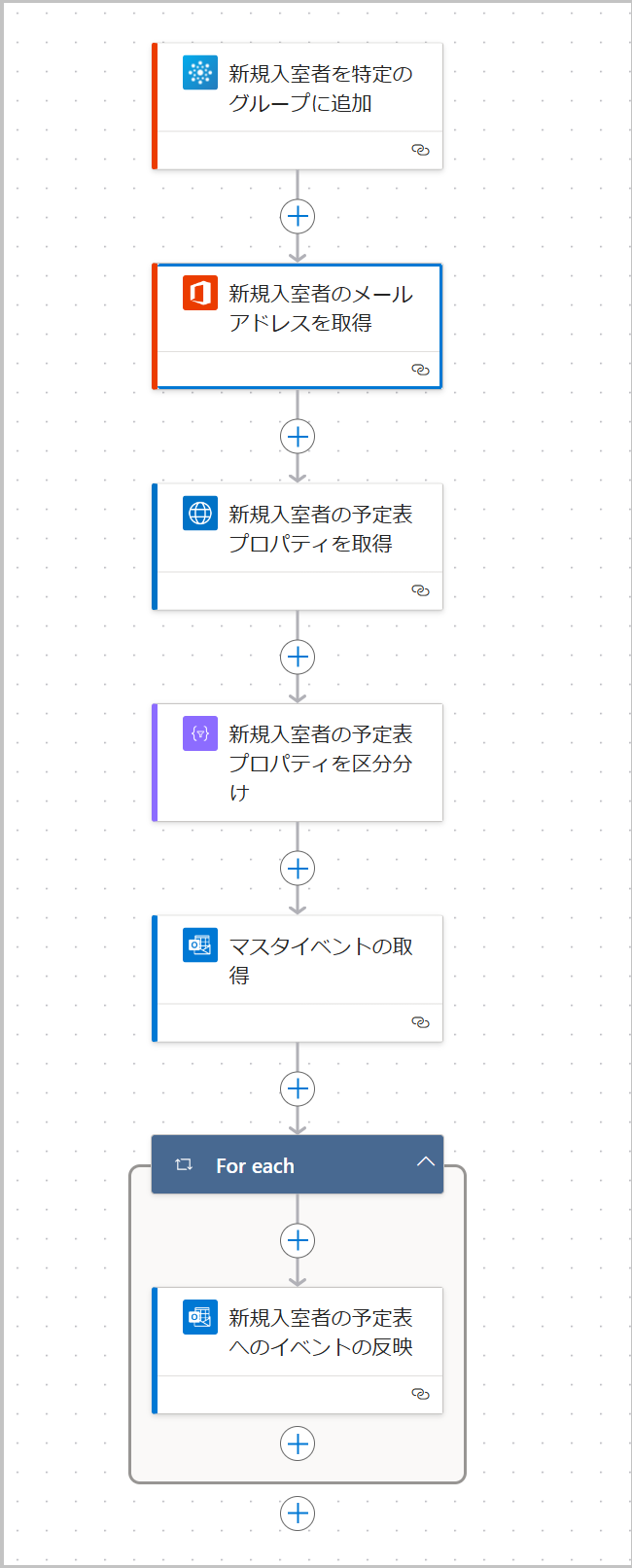

PowerAutomate の構成

では、実際にどういう構成でPowerAutomate を構築しているか見てみましょう。

図で表すとこんな感じです。

この構成は、前項の「準備するもの」で紹介した、「PowerAutomateが使用できるアカウント」で基本的に作成をお願いします。

- トリガー(新入社員を特定のグループに追加)

PowerAutomateを作動させるトリガーを作成します。正直ポイントを押さえていれば、どんなトリガーでも構いません。

私は、「新入社員のMicrosoftアカウントを、特定のグループに追加させる」ことをトリガーとしています。

ここで考えるべきポイントは、「新入社員のメールアドレス値を取得できる状態にしておく」ことです。

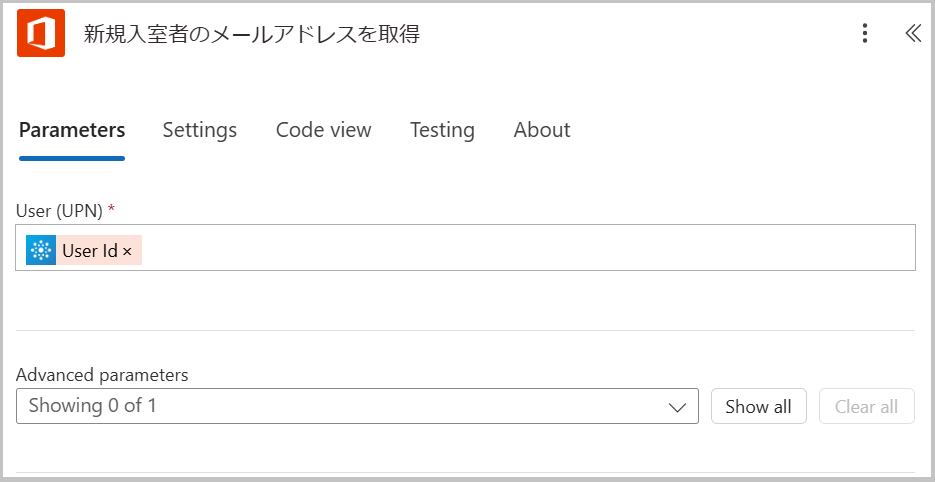

フロー内の後続作業で、新入社員のメールアドレス値を取得するため、トリガー作業時に新入社員を特定できるような構成にしておくのがおススメです! - 新入社員のメールアドレスを取得

前作業にも記載しましたが、ここで新入社員のメールアドレスを取得します。

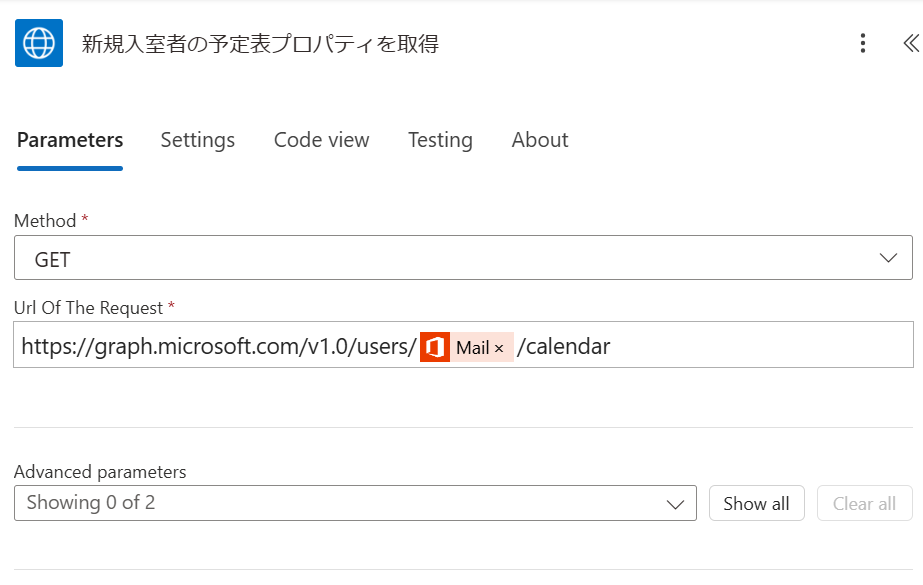

- 新入社員の予定表プロパティを取得

さて、ここが一番の問題です。

本作業を実施する際に、「Outlook予定表ID」というものを取得する必要があるのですが、

Microsoft Graphを使用して取得する必要があるため、Getメソッドで構築する必要があります。

使用するActionは、「HTTP with Microsoft Entra ID」の「Get web resource」になります。

Method:Get

Url:https://graph.microsoft.com/v1.0/users/@{outputs('新規入室者のメールアドレスを取得')?['body/mail']}/calendar

としてください。

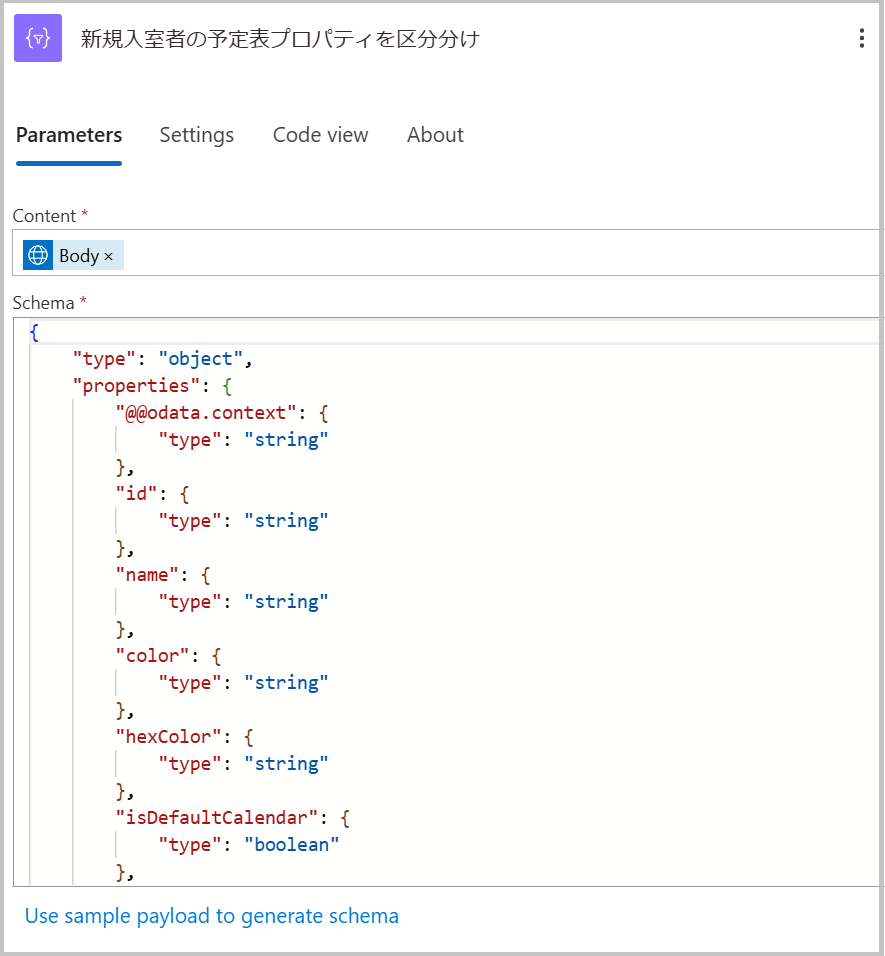

- 新入社員の予定表プロパティを区分分け

前作業で実施したOutlook予定表プロパティの値は、1列で取得されています。

欲しいのはOutlook予定表IDなので、それぞれ区分分けします。

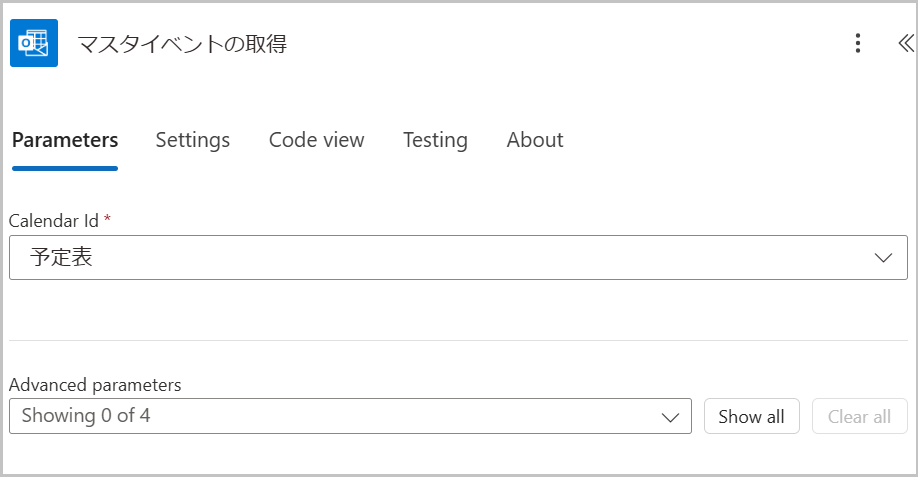

- マスタイベントの取得

事前に準備しておいた、「定例MTG反映元のアカウント」をConnectして、マスタイベントを取得します。

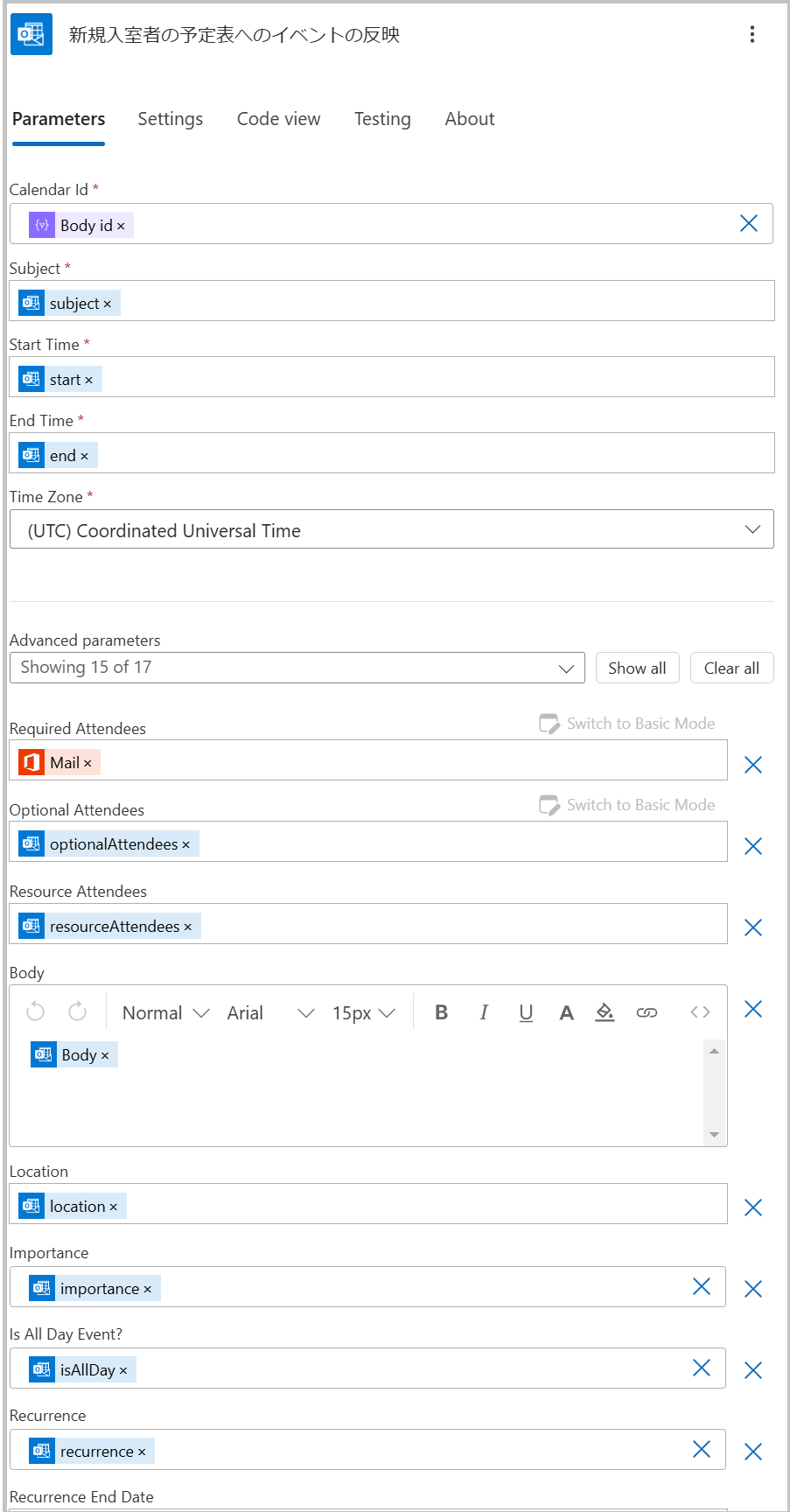

- 新入社員のOutlook予定表へのイベント反映

最後に、新入社員へのOutlookイベント反映Actionを構築します。

Actionは、「Office 365 Outlook」の「Create event」を選択してください。

ここで設定すべきことは、以下です。それ以外は任意で設定してください。

- Calender ID:

@{body('新規入室者の予定表プロパティを区分分け')?['id']} - Required Attendees:

@{outputs('新規入室者のメールアドレスを取得')?['body/mail']}

さいごに

いかがでしたでしょうか。

今回はMicrosoft Outlookの小ネタをご紹介しましたが、それ以外にも情シスに関わるネタを、どんどん発信していく予定です。

お楽しみに!!AWS Lambda and S3 Just Got Smarter: How AWS Prevents Recursive Loops Automatically

...We all love serverless especially when it comes to AWS LAMBDA functions.

There are good reasons to do so for event-driven, decoupling, automation and many other reasons that time aws lambda was released.

But there can be situations when our dear friend LAMBDA can turn in to a foe and cost us money, downtime and those times are unintentional recursive Loops.

In this blog we will talk about a very simple feature yet a powerful one, recursive loop detection between aws lambda and s3 bucket.Say Goodbye to Extra CodeBuild Projects: AWS CodePipeline’s New Commands Action Explained

...Until Now, if you wanted to run AWS CLI commands, third-party CLI commands, or simply invoke an API, you had to create a CodeBuild project, configure the project with the appropriate commands, and add a CodeBuild action to your pipeline to run the project.

Clearly Users had to deal with 2 components CodePipeline and CodeBuild and of course learn the internals for both in order to use the.

地方在住エンジニア Colorkrewに入社して2か月がたちました

...はじめまして! 2021年11月にチームMSPメンバーとして中途入社した望月です。 現在は福岡に住んでいるため基本的にリモートワークですが、月に1回オフィスへ出社をしています。

今日はColorkrewに入社した経緯や、チームの雰囲気などをご紹介したいと思います。

入社の経緯と決め手

前職は日系のSIerで、オンプレのネットワークエンジニアをしていました。 職務内容としては、お客様に要件をヒアリングしたり、詳細設計の作成や構築・導入作業を実施したりしていました。

業務の傍ら個人的な取り組みとしてAWSの勉強を始めたことがきっかけでクラウドインフラに魅力を感じ、業務でも扱ってみたいと考えるようになりAWS SAAの資格を取得したものの、当時いた部署ではクラウドインフラの取り扱いがなく、また、社内の異動がなかなか見込めなかったため転職を考えるようになりました。

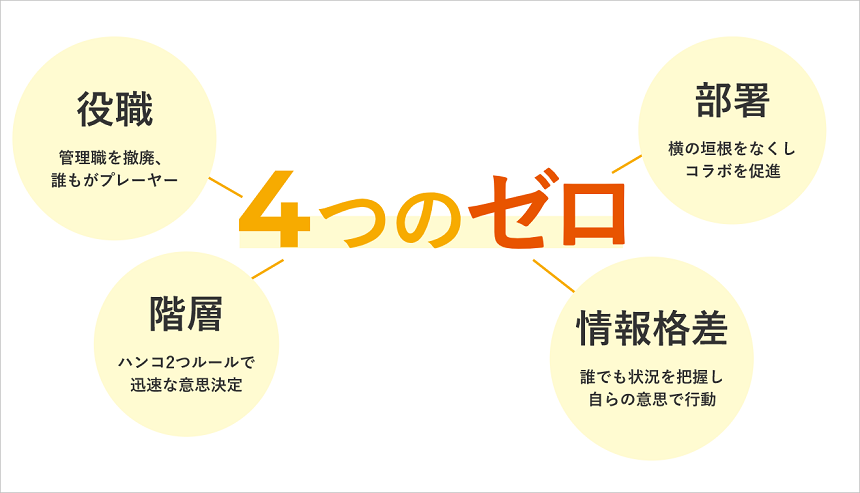

そんな時にOpenWork(企業の口コミサイト)でクラウドインフラを扱う求人を見ていてColorkrewを見つけました。 バリフラットを採用していたり、いろんな情報を社内でオープンにしていたり、面白そうな会社だと思ったので求人にいいねを付けていたところ、MSPプロジェクトリーダーの赤川さんからスカウトメッセージをいただき、カジュアル面談を経て面接へと進んだのちに内定をいただきました。

面談・面接は、堅苦しい採用面接という雰囲気は一切なく、会話をしているようなリラックスした雰囲気でお話しすることができました。 また、面接前に運用チームの鈴木さんと面談の機会を設けていただけたことで、チーム内の雰囲気や働き方などを具体的に把握できたのが良かったです。 (質問事項をたくさん用意しすぎて、こちらが面接しているような状態になってました。笑)

「なんでも聞いていいよ」と言われていたので面談・面接でたくさん質問させていただきましたが、NGな質問は特にありませんでした。 今後応募を検討されている方には、積極的になんでも質問することをオススメしておきたいです。

私がColorkrewに入社を決めた要因は大きく以下の4点です。

- 情報発信/チャレンジを評価してくれる

- Azure/AWS/GCPを扱う機会や、IaCに取り組む機会があることで技術力向上が見込める

- 受託業務だけでなく、自社プロダクトにも関われる機会がある

- リモートワークでも安心して働けそうなチームの雰囲気である

前職にいた頃からQiitaで記事を書いたり、AWS関連の書籍出版に携わったりしていたのですが、こうした情報発信や新しいことへの取り組みを評価していただけました。

また、社内外のプロジェクトで使用している技術領域が多岐にわたることから、自分のスキルを伸ばすことができ、GoalousやMamoru Bizなどの自社プロダクトへの貢献も可能であるという点も魅力的でした。

オンボーディング

入社初日は全社の朝会にて日本語と英語の両方で自己紹介をし、 その後は社内制度について説明を受けたり、PCのセットアップをしたりしました。 また、社内SNSのGoalousを使ってオンボーディング用の目標を立てて、活動を投稿する体験も行いました。

2日目からは、会社への理解を深めるために各プロジェクトの説明を受けたり、チームメンバーと1対1でお話したりもしました。 入社1週目・1か月目・3か月目のタイミングでは人事担当者との面談があり、近況報告や困りごとの相談、オンボーディングの改善点を伝えることができます。

ちなみにColorkrewの働き方はリモートワークが中心ですが、実は最初の1週間は毎日オフィスに出社していました。 いきなりオンラインで仕事を始めるよりも、関係性がある程度できてからリモートに切り替えるほうがスムーズにいくのでは、という会社の考えから出社の提案を受けたのです。 私もその方が距離が近づくような気がしたので、1週間弱を会社付近のビジネスホテルで過ごすことにしました。(出社時の交通費・宿泊費は会社が負担してくれます)

結果として、オフィスではプロジェクト関係なく毎日様々な人と顔を合わせることができたので、行って良かったなと思っています。 特に、業務後にJoyful Studioという交流スペースで歓迎会を開いて頂けたのが嬉しかったです。 多くの方と直接お話しができたおかげで、早い段階でチームに馴染むことができました。

そのほかにも、社内にランチ制度というものがあるので、出社した際にはこちらの制度を口実に積極的にコミュニケーションを取るようにしています。 社員の交流を促進する制度があるのはとてもありがたいです。

不安だったコミュニケーションケーション不足

私は現在MSP運用チームで主に仕事をしており、お客様のクラウドインフラの運用監視や改善提案をしています。

チームには色々な人がいますが、共通している特徴としてはいい意味で**“おせっかい”**な人たちだと思っています。 持っている情報をチーム内で共有してくれたり、困っているときにサポートしてくれたり、一緒に悩んでくれたりするのでとても頼りになります。

チームでは毎朝10時から朝会を実施しており、案件状況や社内情報の共有などを行なっています。 毎日メンバーと話す機会があるので、リモートワークでも孤独を感じることは特にありません。 また、社内連絡ツールのTeamsでメンバーそれぞれが分報を投稿しているので、誰が何をやっているのか分かります。

ちょっとした困りごとを書いていると誰かしら反応してくれたり、通話で相談に乗ってくれたりするのでコミュニケーション不足を感じたことは今のところありません。 自分の知っていることを積極的に共有したり、他の人がやっていることに首を突っ込んであれこれアドバイスしたりするような“おせっかい”な人にはチームMSPはもってこいな環境だと思います。

ITの力で働く人をハッピーに!埋もれる仕事も拾って輝くSRE

...こんにちは!

クラウドマネジメントサービスを提供しているチームMSPで、運用全般を担当している鈴木です。

2020年6月からColorkrewで働いており、寄稿時にちょうどColorkrewでの一周年を迎えました。

奇しくもColorkrewへ社名変更したのと同時タイミングの入社です。

今日はお仕事紹介と、普段どんなことを考えて仕事をしているかを、Colorkrewの特徴と合わせてご紹介したいと思います。

これまでの経緯

これまでのキャリアをざっくり説明すると、SIer子会社で10年ぐらい勤務して、インフラ、アプリのBtoBの基礎を育て、外資コンサルに転職して2年ほど大規模な案件の運用を行い、今のColorkrewに至ります。

Colorkrewへの転職を決断するとき、別の大手外資コンサルから内定をいただいていたのですが、せっかくなら違うことやろうと思って、チャレンジングなColorkrewを選びました。

一年で馴染んで評価も上がって、今のところ(?)その判断は大成功だったと言えそうです。

僕にとって、会社のマインドとか社訓って結構大事で、自分が大切にしているものとそれがマッチしているか会社を選ぶ時に重要視しました。

僕は**「ITの力で働く人をハッピーにする」**という使命をもって働いているのですが、Colorkrewのビジョンと共感するところが大いにありました。

余談ですが、大きな決断をして失敗したことがないんですよね。

「きっとうまくいく」という映画が好きで、しっかりと勉強すること、死ぬ以外のすごく悩む選択はどっち選んでも大した差はないこと、過去の後悔ではなく得た経験とこれからの未来をみていくみたいなのを徹底すると、選択に失敗はなくなることを学びました。

Colorkrewへの入社

チームMSPにおいて、お客様のクラウド環境を広く運用していくロールに参画しました。

お客さんのクラウド環境の運用や改善を一緒に考えたり、より良いシステム運用を作るお手伝いをしたり、チームメンバーと一緒に成長したり、採用面接したり、営業したり事業メニューを考えたりしています。

改善が大好きだったので、採用ではその点が評価していただけたみたいです。

リモート化が進んでいた最中で、面接はフルリモートで入社日に初めて会社に行きました。

会社に行ってみると、オフィスにビリヤード台やキッチンがあり、想像上のおしゃれなベンチャー企業のそれでとてもびっくりしました。

Colorkrewの他の会社との違い

仕事をOpenにする仕組みがあり、Goulousを利用していることはとても大きいと感じます。

入社後その仕組みが好きで頻繁に投稿していたのですが、運用は目立たない裏方の業務が多いのですが、そういったものも日の目を浴びて会社の他のメンバーにもそれが伝わり、コミュニケーションのきっかけや僕自身を知ってもらうきっかけになりました。

また、チャレンジに対して非常に手厚いサポートがある会社だと思います。

自らこれをやりたい!これを変えたい!という強い意志があってそれをOpenにすることで賛同者や協力者がわらわらと湧いてくるそんな会社です。

Colorkrewと他社の違いをロボット製造に例えると

この会社は、管理職がいないです。

その仕組みがフルリモートと非常にマッチしていると思います。

誰かに管理してもらうのではなく、自律的に自分がすべき行動をしていくことでトータルの成果を出していくエコシステムが根底にあります。

勘違いされがちなのは、各人が勝手に仕事している、と思われますがこれは全く違います。

仕事はそれぞれ繋がっており、各々役割があります。

その役割を各人が認識して、成果をリアルタイムでOpenにすることで仕事が完成します。

[caption id="" align=“alignnone” width=“800”]

社内SNSGoalousを使って活動をシェア[/caption]

ロボットを作る仕事に例えると(会社でロボットは作りませんがw)一般的な会社は管理職が設計図を眺めて、「◯◯さんは手足を作って、◯◯さんは胴体、◯◯さんはAIね。」という指示を出します。

Colorkrewは、手足を作るのが得意な器用な人、胴体の専門家、AIのスペシャリストなんかがそれぞれいて、みんながロボット作りたいという共通の思いを持っていて**「自分はこれをすべき」を自分で理解して、それを「俺これやります」って言う環境**なのかなと考えています。

運用の仕事なら、IaaS運用が得意な人、k8sに詳しい人、監視設定が得意な人、整理や折衝が得意な人がいて、お客様のシステムを安定稼働させるという一つの思いを持っていてそれに向かってやっていくというのができているのが、うちの運用の強みと思っています。

だからフルリモートでも、メンバーの監視とか管理ってのが存在しないんですよね。

目立たない仕事で目立てるColorkrew

自分はIT業界の経験が長いのでいろんなことができます。

ただすごく得意とか誰にも負けないみたいなのはあんまりないんですよね。

人の話を聞く、友達を作る、釣りは結構得意です。

スペシャリストが集まって自発的に「俺これやります!」っていう仕事のやり方は高い成果があがるのですが、どうしても誰もやらなかった部分をケアする仕事が残ります。

そこが自分の広く浅いカバレッジが効く能力とうまくマッチできていると考えています。

やりたいこと、やりたくないこと、いろんな経験してきましたが、全部繋がって、今、会社や僕に多くのメリットをもたらしていると考えると面白いですね。

普通の会社だとそういう仕事は埋もれて目立たないのですが、Colorkrewだと自分から「こんなことしたぜ!」ってアピールできるのでいいですね。笑

Working from Nigata で世界を目指すバックオフィサー

...こんにちは!

経営企画、経理、海外ビジネス(バックオフィス全般)を担当している鳥越です。

2020年11月からColorkrewで働いています。

私は新潟に住んでいるので、普段は新潟県からリモートで仕事をしています。

今日は、Colorkrewに入社した経緯や、遠方からどんな風に働いているか、また半年Colorkrewで働いてみて感じたことなどをご紹介したいと思います。

入社の経緯

これまでの経歴をざっくり言うと、大学を卒業 → 税理士事務所で働きながらUSCPA(米国公認会計士)の資格取得 → 監査法人(日本と海外)→ グローバル展開しているメーカー → 退職して天真爛漫な生活(日本と海外)→ Colorkrew です。

Colorkrewに入社する前は、家族の都合で仕事をいったん辞めて海外で暮らしていました。

しかし、もともとずっと働き続けたいという願望があったので、日本に戻ったら仕事に復帰しよう考えていました。

そしていざ、就職活動へ。

いくつかの会社の面接を受けていましたが、実はColorkrewで採用してもらえると思っておらず、先に選考の進んでいた会社に就職するつもりでいました。

内定の連絡がきた時は嬉しいというよりも驚きでした。

想定外の事態に、私は何を期待されているのか、期待に応えられるのか、改めてもう一度確認したいとエージェントに電話。

確かその 1 時間後くらいに、急遽また面接をしてもらいました。

その時に中村さんに笑顔で言われた一言が、

「鳥越さん Colorkrew に来た方が良いよ、監査法人より絶対楽しいから!」

そりゃそうだよなぁと、入社する決意を固めました。

とはいえ前職を退職してからブランクがあったことと、業界が未経験だったことには不安を感じていました。

入社までに出来る限りの準備をしようと、働いている想定で1日8時間パソコンに向かって作業してみたものの、3時のおやつになるころには頭がクラクラしてしまって・・・。

働くって大変なことだなって思い出しました。

Colorkrew のビジネスや業界の知識については、入社後のオリエンテーションに始まり、コーチ(Colorkrewにはキャリアを相談する相手を社内から自由に選べるコーチング制度というものがあります)から知識の習得方法についてアドバイスをもらったりして、継続的に取り組んでいます。

新潟からリモートワーク

さて、前述したように私は普段、新潟県からリモートワークで働いています。

そして業務上出社が必要な時には上京しています。

最近は、監査対応や月次決算のタイミングで月に1~2回程度オフィスに顔を出しています。

リモートワーク前提で採用してもらいましたが、業務で出社する機会が無ければ、コミュニケーション目的でも定期的に出社してもらって構わないと言ってもらえたこともColorkrewならではかと思っています。

転職、しかもリモートワークで、というと馴染めるのか難しそうだと言われたりしますが、実際は結構スムーズにチームに参加することができました。

すんなり馴染めた理由その1

一つ目は、リモートワークしているのが自分だけではないという状況です。

Colorkrewでは2020年2月から感染対策のために全社的にリモートワークを推奨しているため、私だけでなく社内のほとんどのメンバーが毎日リモートワークしています。

リモート下のコミュニケーションに慣れている(?)メンバーに、Web会議のコツを教えてもらったりしながら、次第に打ち解けていけました。

すんなり馴染めた理由その2

二つ目は、周囲のサポートです。

入社後は、コーチと週1回以上の頻度で面談していました。

出会いと別れの季節だからこそ、“ニューノーマルな働き方” を考えてみる

...こんにちは。 Sales & Marketing Projectの小島です。

世の中では入学や入社で新しい仲間を迎える時期ですね。

実は私も3月に中途入社し、一足早く新環境に順応して戦力となるべく日々奮闘しているところです。

今回は、既存と新規双方の視点で ”ニューノーマルな働き方“ を整理します。

コロナ禍だからこその決断

私が社会に出たのは90年代中盤ですので、社会人としてはベテランです。

そしてコロナ禍は私の仕事にも少なからず変化をもたらしました。

ただ、先の見えないVUCAな時代になったからこそ「挑戦すべき時」と感じたことが、転職のトリガーでした。

この一年で世界全体に急速な大変化が生じ、人々の思考や行動も適応すべく変わっているならば、よりポジティブに変化と向き合い、少しでも自分自身の機会に変えようと考えました。

Colorkrewの組織なし・階層なしの「バリフラット」も、自分次第でプラスに作用すると感じました。

NEW-COMERには厳しい現実

私はかれこれ20年近くリモートワークも行っていたため、昨今の働き方の変化は何ら違和感がありませんでした。

しかし一方では、異動や中途入社などの方にとってはそうではないことも認識しており、そういった方へのケアもしてはいましたが、いざ当事者になってみると “現実はもっとシビア” が率直な感想でした。

あらゆることが「見えません」。

誰に・何を・いつ・どうやって…枚挙に暇がありません。

新卒入社であれば、自走までの仕組みがあるものですが、中途採用はOJTベースで慣れてもらう、が一般的ではないでしょうか?

オンライン主体の環境下では、「ちょっと教えてください」の声掛けタイミングすら掴みづらく、さらに「周囲の動きを見て学ぶ」こともできません。それが終日・連日と活動の随所で発生します。

はっきり言いましょう、ストレス耐性が高いと自負する私ですら、すんごい不安とストレスです。

まずは「分からないことが分からない」への対処

仕事や環境に慣れていくと、そのコミュニティの中での ”当たり前“ が気づかぬうちに形成されます。

それがスムーズな仕事の進行の一端を担うのですが、ニューカマーにはその知識も感覚も当然ありません。

さらに初動では “分からないこと” が分かりません。

そのような中で、日ごろ用いる社内や業界ワードに始まり、実務に関係するワークフローやノウハウ、そこに関係する人間のプロフィールやキャリアなど、分からないことや知りたいことが見えた時に、「ワンストップで検索できる仕組み」を最も欲しました。

体系化され、整理されていれば申し分ありませんが、そこに必要以上の工数を割くことには賛同しません。

つまり、wikiやイントラサイトが必要なのではなく「検索性が担保された仕組み」で必要十分です。

ある程度の関連情報が時間軸付きで得られさえすれば、情報鮮度も意識しながら 新メンバー自身も周辺メンバーもロスなく目的が達成できます。

さらに、この仕組みは暗黙知の可視化や蓄積知の増加にも繋がるため、組織の財産にもなり得ます。

ニューノーマルの基盤は「柔軟性」

新型コロナウイルスのワクチンは流通が始まったものの、明確な治療法は未だに確立していません。

ゆえに、この先も油断できない日々が当面続くと考えるのが妥当であり、オンラインとオフラインを適宜使い分ける“ハイブリッドな働き方” がニューノーマルな働き方のベースとなることは、もはや疑いようもありません。

そのためにも「オンライン前提」かつPC・スマホ共に使える「マルチデバイス対応」は外せないキーワードです。

この2つが柔軟な働き方を支えてくれます。 さらに言えば「多要素認証対応」も備わっているとセキュリティも高まり、より安心ですね。

行きつくところは「コミュニケーション創出」

在宅勤務主体に切り替えた方は、すでに一年以上経過しています。