Colorkrewのコーチ制度

...こんにちは!人事の小柴です。

さて今日は、人事制度のひとつ、コーチ制度について紹介したいと思います。

このテーマは、代表の中村も何度も発信しているテーマです。興味のある方はぜひそちらもご覧ください。

コーチ制度誕生の背景

Colorkrewは、バリフラットといって、部署や役職のないフラットな組織運営をしています。

上司・部下の関係もありません。

基本的に、自分の成長の責任は自分が負うという考え方です。

そうはいっても、自分のことを自分だけで理解できるかというと限界がありますよね。

ジョハリの窓、ダニングクルーガー効果、など自己と他者の認識のズレに関する考え方も世にあります。

そこで、コーチ制度を設けることにしました。

コーチという第三者から、客観的なフィードバックをもらい、<気づき → 成長>のサイクルを回していこうという仕組みです。

フィードバックをもらう際、自分が信頼して心を開いている相手と話す方がスッと内容が入ってくるよね、ということで、会社が指定するのではなく自分で自分のコーチを選べるようにしました。

コーチ制度の見直し

しばらく運用していくと、コーチに対する負担が大きすぎるという課題が出てきました。

育成、評価、支援、承認などの複数の役割が重なること、また人によっては背反する役割に戸惑う人もありました。

そこで、評価者とコーチを分離することになりました。

評価者は、活動の成果を振り返り評価する人。

コーチは、成長を促進する人。

どちらも相変わらず自分で指名できる制度です。

更にメンターという役割も増やし、同じく指名できるようにしました。

評価者・コーチ・メンターと、役割が増えて複雑になってしまいましたが、安直に言うと社内で理由をつけて相談できる相手をつくろうという感じです。

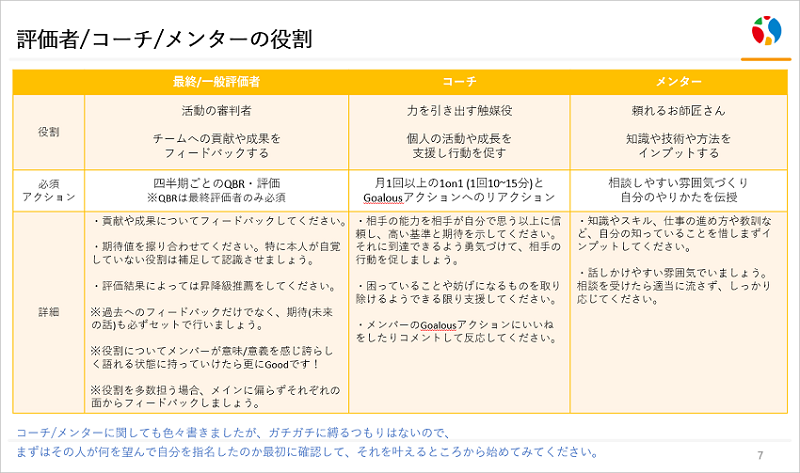

各役割のガイドラインは、このように案内しています。

ちなみにColorkrewの評価制度は、最大で7人の評価者を自分で選べるようになっています。誰かひとりだけの意見で決まってしまうことはありません。

更に、3か月ごとに振り返りと評価を行っています。1年や半年ごとではないんです。だから実力を発揮した人は、他社よりもはやいスピードで昇級することができます。

評価の内容(昇級推薦の有無とコメント)は、全員に全員の内容が共有される仕組みです。

情報がオープンになっているので、不当な評価はできませんし、どういう観点で見ているのか学ぶこともできます。

自分の場合

さて、ここまでコーチ制度について説明してきましたが、次は私の活用例を書いてみます。

私の最終評価者は中村さんで、コーチは外野さんを指名しています。

中村さんというのはColorkrewの代表の中村のことです。

仕事上の関りが深く私を評価できる人であるというのはもちろん、仕事で困ったときに話を聞いてもらえたり、キャリアの相談もできる相手ということで、大変お世話になっています。

会社の代表をこんなふうに指名したり、身近に相談できるというのは、もしかしたら世の中の人からすると驚きかもしれないですね。

Colorkrewの生活に慣れて当たり前のようになってしまっていますが、ブログを書きながらすごいことだなと改めて思いました。

コーチの外野さんは、育成やヘルスケアなど人事・総務を担当している人です。社内では常にメンバーを想うその姿から「Colorkrewの母」、コミュニケーションが素晴らしすぎるので「コミュ神」などと呼ばれています。

私にとっては素直になんでも話せる存在で、心の拠り所となっています。外野さんの言葉は私に内省の機会を与えてくれます。

そんなお二人を指名して何をやっているのかというと、定期的な1on1やQBR(四半期ごとの振り返り会)を通じて、叱咤激励をいただいています。

・・でたよ1on1って思いましたか?

巷では1on1が取りざたされていますが、私は、1on1が「話せばなんでも解決できる魔法のシステム」だとは思っていません。

ただ、Colorkrewの場合自分に委ねられた制度なので、話したい相手と話したいことを話せる=1on1の時間を意味のあるものにしやすいよなと思ってます。

評価者やコーチからは、客観的にどう見えているのか、どこが良いところで、どんな課題があるか、などを伝えてもらっています。

自分のことを一生懸命考えてフィードバックしてもらえるのはColorkrewならではかなと思っています。

大人になると、痛いところを指摘される機会が減りませんか?

でもColorkrewの人は真剣に相手のことを考えるので、良い点も言うし、痛いことも言います。

私はそういうところが好きです。貴重だしありがたいなと思っています。

相手への信頼と尊敬があるから、グサっとくるときもあるけど復活できますw

全員の評価内容をオープンにできるのも、人に対して真摯な人が多いからかもしれません。

経営のシゴトの9割は人事!

...バリフラットという普通の会社とは違う企業経営をしているColorkrew(以下、カラクル)ですが、僕が考える経営のシゴトで、最も比重が高いのは人事です。

もちろん、これは90%の時間を使うということではありません。でもそのくらいの比重で、人事をよりその会社らしくしていくことは大切なことだと僕は思っています。

ではあとの10%は何か。それはビジョンへのリーダーシップです。

リーダーシップは、先の道を照らし先頭を走ることですが、走りながら課題を解決していくのはチームであり人材ですので、結局はそこでも人事は重要だということになります。

人事の9割は評価制度

人事に関わるものは、給与水準の決定や、目標登録、福利厚生など多岐に渡ります。 その中でも評価制度は、最も重要だと僕は考えています。

自分のやっている仕事が正当に評価されることは、もちろん重要ですし、もし相対的に不当な評価だと感じてしまえば、どんなにその会社の給与水準が高くても、不満が溜まっていくものです。

すぐに離脱とはならないかもれませんが、きっかけ次第で常に人材流出となり得る危険な状態です。

100%正解な評価制度は存在しない

カラクル社内ではよく言っているのですが、100%みんなが納得する評価はありません。 人はそれぞれ主観があり、少しずつ違った価値観を持っているからです。

もちろん、その会社ごとの共通の価値観を持つことで、一定のレベルで価値観を共有はできますが、限界はあります。 評価制度を決めていくマネジメントは、それを謙虚に理解しておく必要があります。

そして当然のことながら、今ある評価制度は常に批判にさらされますので、それに耐えるメンタリティも重要です。

納得性を高めるカラクルの評価制度の取り組み

カラクルでは、以下のような取り組みをしています。

自分で評価者を選ぶ360度評価

全ての評価内容を全社に公開

毎月、昇降級可能なリアルタイム昇降級

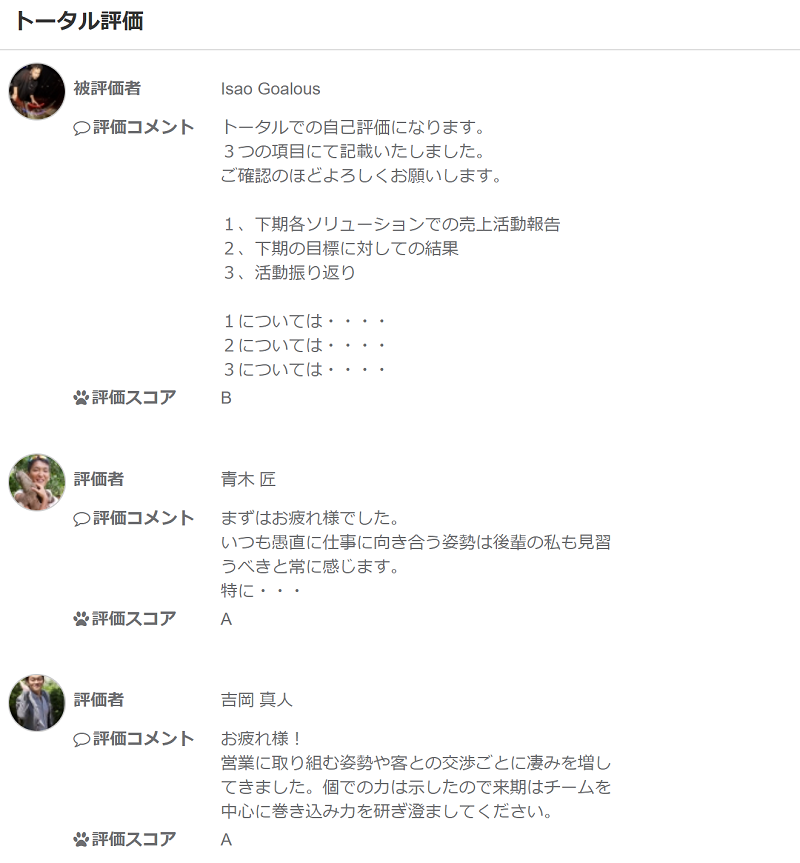

もちろんGoalous(ゴーラス)による評価機能で、その期の取り組みを確認しながら評価していますので、印象だけに囚われず、実際の活動を見ながらの評価ができるようになっています。

Goalousを利用すると、評価者は誰がどんなゴール(目標)を持って、どんな活動をしていたのか一目でわかるので、評価しやすくなります。 被評価者も自分のアクション(活動)をきちんとアピールした上で評価されるので、評価に納得感をもつことができます。

▼評価者のコメント(Goalousデモ画面より抜粋。実際の機能を確認したい方は、こちらよりお問い合わせください。)

自分で評価者を選ぶ360度評価

まず自分で評価者を選びますから、とにかく相性が悪いだけで評価が悪いなどという事態は避けられますし、納得度はあがります。

全ての評価内容を全社に公開

そして、評価の内容を実名入りで全社公開することで、吐き捨てるような失礼な内容はほとんどなくなりました。 (以前匿名で本人だけに公開していたときには、言い方がまずいコメントが散見されていました。)

毎月、昇降級可能なリアルタイム昇降級

これによって「まだ少し課題が残ってるけど、来年まで待てないから今年昇級させよう」という中途半端な評価がなくなりました。

▼カラクルの評価制度や評価についての考え方については、こちらでも書いています。

評価制度は変わり続けなければならない宿命

カラクルの評価制度を紹介しましたが、実は毎年少しずつ変化していっています。 今は、とにかく自分で評価者を選ぶなど、本人の納得性を高める方向のやり方ですが、それによって全体のバランスが悪くなってくるようであれば、評価者選びに経営が介入する必要が出てくる可能性もあると考えています。

評価に限らず、同じことを長く続けると必ず制度疲労を起こします。

ですから、常に最高に機能するようにブラッシュアップを続け、時には大変革する必要があるのです。

▼SNS型目標管理ツールGoalousを導入して、納得感のある評価制度に変えましょう

人事がシリコンバレーに海外出張してきた

...こんにちは!この歳にして初めて海外出張を果たした人事担当の小柴です。

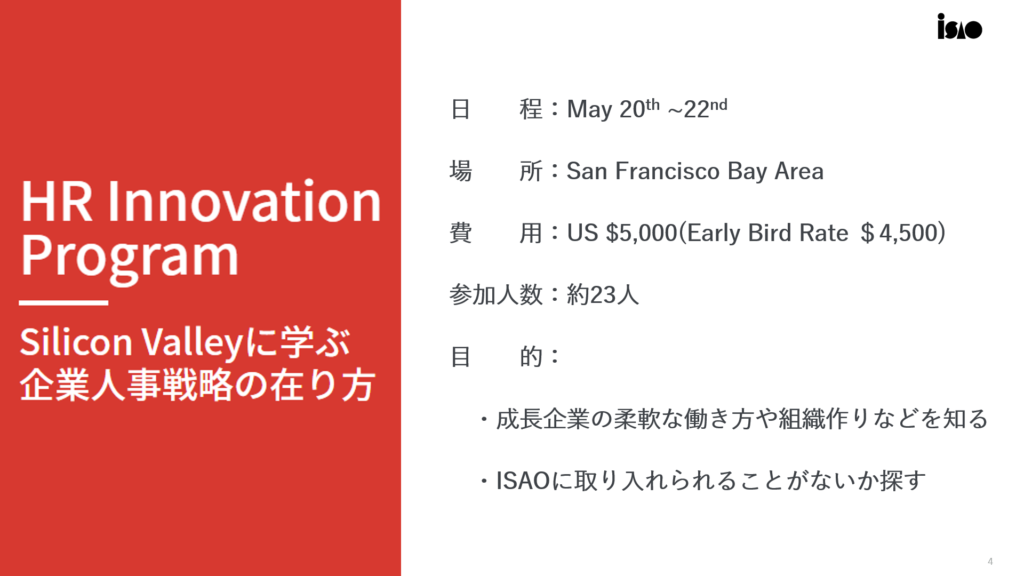

先月5月、アメリカはシリコンバレーに行ってまいりました。 なぜ人事が?と疑問に思われるかもしれませんが、「HR Innovation Program - Silicon Valleyに学ぶ企業人事戦略の在り方」という視察ツアーに参加してきたのです。

シリコンバレーにある会社を順に巡り、その会社で働く人から組織や人事的な取り組みにいついてお話をきかせていただけるというものでした。

主催はPasona NA です。 Googleなどの会社を見学できるツアーはありますが、働く人の話まで聞ける機会はなかなかないので、とても楽しみにして参加しました。

出発前にGoalousで目標設定

日本を発つ前に、自社のコミュニケーション型目標達成ツール「Goalous(ゴーラス)」で目標を立てました。 せっかく行かせてもらうのに、ただ参加してきました、で終わらせたくなかったからです。 目標を立てて概要をシェアすると、さっそくコメントが。

建築が気になるので写真を撮ってきてほしいとか、各社のパンフレットを持って帰ってきてほしいとリクエストをもらいました。 組織づくりだ、採用だと人事脳になっているところに、違う観点でコメントをもらえるのはありがたかったです。 目標を立てたおかげで、「みんなにシェアできる情報をたくさん集めるぞ!写真撮りまくるぞ!」と使命感に燃えながら旅立つことができました。

各社の取り組み

3日間をかけて、このような会社を訪れてきました。

DocuSign、LinkedIn、WeWork、Slackなど、錚々たる会社が勢ぞろいです。 会社によってオフィスの雰囲気も異なり、その会社らしいカラーを感じることができました。目でも違いを楽しみつつ、行く先々で写真をパシャパシャ。

DocuSign、LinkedIn、WeWork、Slackなど、錚々たる会社が勢ぞろいです。 会社によってオフィスの雰囲気も異なり、その会社らしいカラーを感じることができました。目でも違いを楽しみつつ、行く先々で写真をパシャパシャ。

どの会社の取り組みも興味深かったのですが、とても書ききれないので、全体を通しての感想をまとめました。

ミッションやビジョンを大事にしている 社員は企業が提供する価値やミッションに共感しているので、自分たちの会社で働くことに意義を感じていると、どの会社でも言っていました。

当たり前にグローバル ニューヨークが本社だから朝6時から会議することもあるけどそういう時は早く帰って調整するんだ、とか、本社のある西海岸本位にならないように評価や制度には気を付けているんです、とか、世界中に仲間がいるということが会話の端々に表れていました。

コーチング強化はシリコンバレーのトレンド DocuSignでは、建設的なフィードバックができるようにマネージャーやリーダーに研修をしていて、今まで行っていた12週間のトレーニングに加え、「Work your Life」という新しいトレーニングが開始されるとか、マネージャー同士の360度評価を導入しているというお話を聞きました。

シリコンバレー全体で人が流動している 会社を卒業した後も交流をもって情報を共有し合ったり、投資の場をつくったりと、会社という枠を超えて活発に動きがあるようでした。たとえばGoogleでは、Xooglerという元Google社員のコミュニティがありましたし、SAPは、SAP.ioというSAP社外の優れたスタートアップを支援する活動をしていました。このようにシリコンバレー全体で人が育つシステムが作られているような印象を受けました。

英語⇔日本語の切り替えがもどかしい

企業訪問のプレゼンテーションは、当然すべて英語です。 同時通訳の方がいらっしゃったので、イヤホンを付けて日本語を聞くことも可能でした。 私の場合、片方の耳で英語を聞き、片方の耳で日本語を聞くという手段をとりました。 ネイティブ並みに聞いて話せる人は、プレゼンの途中でも気軽に質問してインタラクティブな会話ができます。しかし私は頭の中の英語⇔日本語にタイムラグがあってワンテンポ遅れてしまうので、思うように発言できないこともありました。言葉の差は結構でっかい、ということを改めて痛感しました。

参加者同士の交流も

参加者は合計25人程度で、ほとんどが日本人でした。 行く先がシリコンバレーなので、IT系の会社が多いと思いきや、意外とそうでもなくメーカーもあれば不動産もあるなど様々でした。 アメリカで働いている人の方が多かったですが、私のように日本からの参加者もいました。 訪問先企業のプレゼンが勉強になるのはもちろんですが、参加者同士の交流も、普段聞けない話が聞けたり自分の考えを深めることができたりと、おもしろかったです。