バリフラット組織のコーチ制度とは

...上司のいない組織での成長支援「コーチ制度」

Colorkrew(カラクル)はバリフラットで役職もありませんので、全ての人に上司は存在しません。 最初にバリフラットにしたときに、可能性のあるデメリットとして最も懸念したのは、上司がいないこと。

個人への成長支援が不十分になることをどうカバーしていくのか。これはバリフラットを始めるに当たって最も頭を絞った課題でした。

Colorkrewが出した答えは**「コーチ制度」**でした。 メンバーのキャリアデベロップメントをサポートする役目を与えたのです。

コーチと上司はどう違う?

Colorkrewのコーチは上司ではありません。 通常の階層型組織では、上司は指示を出します。

Colorkrewでは、コーチとメンバーの間にはこういった指示命令系統としてのつながりはありません。 評価に関しても、階層型の組織だと直属の上司は唯一の一次評価者となるケースが多いですが、Colorkrewの場合は**「取りまとめ」**に特化しており、メンバーに対しての権威は非常に低く抑えられています。

コーチは自分で選ぶ

では、コーチはどのようにして決めているのでしょうか。

Colorkrewでは、コーチは**”自分で”**選びます。

年上で、自分よりキャリアが長い人を選ぶ必要もなく、成長支援を最もしてくれる人を、自分で選んでコーチに任命します。

実際に50代の豊富なキャリアを持ったエンジニアが、30代の若手の営業職をコーチに選んでいるケースなど、みな思い思いに自分の考えでコーチを選んでいます。

また、自分に合うコーチがもっと他にいると思った場合、いつでもコーチは変更することができる、スーパーフレキシブルな制度です。

コーチとメンバーは何を話す

それぞれのメンバーによって、話す内容は少しずつ異なりますが、共通することは**「どうやったらキャリアを成長させ、市場価値を上げることができるか」**です。 市場価値が上がれば、自然と昇級の推薦となり、給料が上がります。

コーチ呑み

コーチとは、それぞれのキャリアに対しての考え方を深く話していくため、強制ではありませんが、必要だと感じればオフサイトで、食事やお酒を飲みながら話をすることを推奨しています。

コーチ呑みには、会社から補助がでる仕組みとなっていて、多くの組み合わせで日々コーチ呑みが行われています。 もちろん、二人で呑みに行ったら、Goalous(ゴーラス)を使って共有。 たのしく酔っ払いながら話している様子や、簡単にどんなことを話したのかを他の人たちにも伝えるようにしています。

NEXT STEP Colorkrewのコーチ制度の今後の進化について

現在、コーチングをさらに効かせていくために1on1を様々な形で試しています。 いままでの常識にとらわれない1on1を開発し、今後Colorkrewの中に取り入れていきます。

<大人気コンテンツ>組織やマネジメントに関するセミナー開催中!

Colorkrewのコーチ制度

...こんにちは!人事の小柴です。

さて今日は、人事制度のひとつ、コーチ制度について紹介したいと思います。

このテーマは、代表の中村も何度も発信しているテーマです。興味のある方はぜひそちらもご覧ください。

コーチ制度誕生の背景

Colorkrewは、バリフラットといって、部署や役職のないフラットな組織運営をしています。

上司・部下の関係もありません。

基本的に、自分の成長の責任は自分が負うという考え方です。

そうはいっても、自分のことを自分だけで理解できるかというと限界がありますよね。

ジョハリの窓、ダニングクルーガー効果、など自己と他者の認識のズレに関する考え方も世にあります。

そこで、コーチ制度を設けることにしました。

コーチという第三者から、客観的なフィードバックをもらい、<気づき → 成長>のサイクルを回していこうという仕組みです。

フィードバックをもらう際、自分が信頼して心を開いている相手と話す方がスッと内容が入ってくるよね、ということで、会社が指定するのではなく自分で自分のコーチを選べるようにしました。

コーチ制度の見直し

しばらく運用していくと、コーチに対する負担が大きすぎるという課題が出てきました。

育成、評価、支援、承認などの複数の役割が重なること、また人によっては背反する役割に戸惑う人もありました。

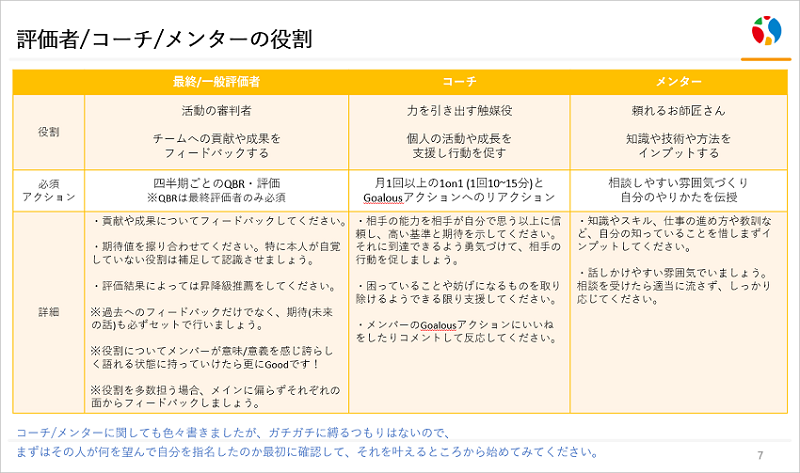

そこで、評価者とコーチを分離することになりました。

評価者は、活動の成果を振り返り評価する人。

コーチは、成長を促進する人。

どちらも相変わらず自分で指名できる制度です。

更にメンターという役割も増やし、同じく指名できるようにしました。

評価者・コーチ・メンターと、役割が増えて複雑になってしまいましたが、安直に言うと社内で理由をつけて相談できる相手をつくろうという感じです。

各役割のガイドラインは、このように案内しています。

ちなみにColorkrewの評価制度は、最大で7人の評価者を自分で選べるようになっています。誰かひとりだけの意見で決まってしまうことはありません。

更に、3か月ごとに振り返りと評価を行っています。1年や半年ごとではないんです。だから実力を発揮した人は、他社よりもはやいスピードで昇級することができます。

評価の内容(昇級推薦の有無とコメント)は、全員に全員の内容が共有される仕組みです。

情報がオープンになっているので、不当な評価はできませんし、どういう観点で見ているのか学ぶこともできます。

自分の場合

さて、ここまでコーチ制度について説明してきましたが、次は私の活用例を書いてみます。

私の最終評価者は中村さんで、コーチは外野さんを指名しています。

中村さんというのはColorkrewの代表の中村のことです。

仕事上の関りが深く私を評価できる人であるというのはもちろん、仕事で困ったときに話を聞いてもらえたり、キャリアの相談もできる相手ということで、大変お世話になっています。

会社の代表をこんなふうに指名したり、身近に相談できるというのは、もしかしたら世の中の人からすると驚きかもしれないですね。

Colorkrewの生活に慣れて当たり前のようになってしまっていますが、ブログを書きながらすごいことだなと改めて思いました。

コーチの外野さんは、育成やヘルスケアなど人事・総務を担当している人です。社内では常にメンバーを想うその姿から「Colorkrewの母」、コミュニケーションが素晴らしすぎるので「コミュ神」などと呼ばれています。

私にとっては素直になんでも話せる存在で、心の拠り所となっています。外野さんの言葉は私に内省の機会を与えてくれます。

そんなお二人を指名して何をやっているのかというと、定期的な1on1やQBR(四半期ごとの振り返り会)を通じて、叱咤激励をいただいています。

・・でたよ1on1って思いましたか?

巷では1on1が取りざたされていますが、私は、1on1が「話せばなんでも解決できる魔法のシステム」だとは思っていません。

ただ、Colorkrewの場合自分に委ねられた制度なので、話したい相手と話したいことを話せる=1on1の時間を意味のあるものにしやすいよなと思ってます。

評価者やコーチからは、客観的にどう見えているのか、どこが良いところで、どんな課題があるか、などを伝えてもらっています。

自分のことを一生懸命考えてフィードバックしてもらえるのはColorkrewならではかなと思っています。

大人になると、痛いところを指摘される機会が減りませんか?

でもColorkrewの人は真剣に相手のことを考えるので、良い点も言うし、痛いことも言います。

私はそういうところが好きです。貴重だしありがたいなと思っています。

相手への信頼と尊敬があるから、グサっとくるときもあるけど復活できますw

全員の評価内容をオープンにできるのも、人に対して真摯な人が多いからかもしれません。

新卒が社長をコーチに指名!?100%やりきる強さ

...こんにちは!ブランディングプロジェクトのだーはらです。

春は出逢いと別れの季節。この春は、新型コロナウイルスの影響もあり多くの規制の中ではありますが、新たな門出を迎える方々も多いのではないでしょうか。

みなさんは、どんな土地で、どんな職場で新しいスタートを切るのでしょう。

明日からISAOにも新たな新卒メンバーがジョインします。どんな思いで、どんな成長を見せてくれるのか、楽しみです。

暗いニュースが続くなか、少しでも明るく新たな気持ちでいたいと、今回ISAOのコーチ制度に関してインタビューすることにしました。

実際のコーチペアがどんな風に、どんなコーチングを行っているのか。そもそも、なぜメンバーが今のコーチを選んだのか?気になりますよねぇ。

今回インタビューしたのは【新卒×社長ペア】。

昨年新卒で入社し、明日からニ年目の先輩になる田嶋勁士くん。そして、そのコーチに選ばれたISAO代表の中村圭志さん。

果たしてどんなコーチングスタイルなのでしょうか。

徹底的に「基礎」を築く。そしてビジョンを一緒に描く

―けいしくんは新卒者ですが、新卒に対してのコーチングの違いは?

中村:けいしのコーチングは去年の12月からが始まり。

ビジネスパーソンとしての基礎を身につけなければならない時期なので、通常より「基礎」に着目して話し合うことは意識してます。

仕事をしていく中で、納期が遅れることは誰にでもあり得るし、やれないということ自体は仕方ないこともあると思う。

誰だって初めは出来ないことが多いんだから、当たり前なんだけどね。笑

でもそこで焦らず、課題を細かく切り分けて、自分のいまやるべきことに着実に向き合っていくことが大事。

もう数ヶ月経ってるから、けいし自身も変わってきているし、だんだん昔のけいしを忘れてきちゃってるけど。

田嶋:けいじさんのコーチングをきっかけに、新卒1年目を振り返ってみて**「基礎」の大事さを痛感しました。**

インターンをしていた頃は意欲的に仕事ができていたと思うのですが、入社して正社員になってからは仕事の内容にさらに責任が伴うようになり、業務の範囲も広がるなかで上手くいかないことが多くなってきて、みんなはアドバイスをくれるのに、なにから手をつければいいのかわからなくなっていました。

「◯◯をしないように気をつけます!」、「◯◯を意識します!」などと何度も宣言しているのになかなか出来ずにいる自分が嫌いになりそうでした。

そして、入社をしてからある程度時間が経った頃、いつのまにか頭の中がぐちゃぐちゃになっていました。

中村:だからまず、出来ることからやろうってところから始めたんだよね。

俺自身、仕事って人間を成長させてくれる機会があると思っていて、出来るようになっていけば面白いし、だんだんカッコよくなってくるし、こんなに良いことはないと思う。

仕事を通じて仲間もできて、給料ももらえて、仕事ができるようになれば給料も上がる。

でも、ぐちゃぐちゃになっている時はそんなことすら考えられない。

だから、一回整理して**「仕事をすることは自分にとって素敵なことだな」**という状態までもっていきたいなと。

もともとはそういうイメージはあったと思うんだけど、当時のけいしはそのへんが絡まって混乱しているように見えた。

田嶋:特に、自分と向き合うことすら忘れかけていたんです。

そんな自分を振り返ると、ほんとに情けないです。

中村:それから根っこにある部分としては、将来的に自分がどんな人間になっていきたいのか、中期的なビジョン、自分のペルソナを考えようと。

それをどう表現しようかと話し合った。こういう人になりたいっていうのをとことん話した。

仕事だけでなく、**「人としての在り方」**をまず言葉で表してみようと。

田嶋:けいじさんとこういう話をたくさんした結果、自分自身で出した答えが**「カッコよくていい奴」**です。

中村:これが決まると、仕事においてもプライベートにおいても、とにかくこれに対して今自分がやっていること、考えていることはそれに向かっているのか?っていう考えが出来るようになる。

色々な判断をしていく場面で、これは**「カッコよくていい奴」**がやるべきことかを常に自分自身に問いかけようと。

人によって「カッコいい」の定義は違う。俺自身も人生の決断の軸は「カッコいい」で決めてるけど、けいしとはきっと定義は違う。

俺は決して見かけでけはでなく、自分のポリシーから見て「カッコいい」のかどうかを軸にしている。

もしかしたら他人から見て無様に見えることもあるかもしれないけど、とにかく自分の中での「カッコいい」に忠実に判断をしてきた。っていう話をしていく中で、**けいしの「カッコいい」はなんだ?「いい奴」ってなんだ?**ってどんどん話を膨らましていった。

田嶋:自分は、「いい奴」と「カッコいい」は分けて考えています。

「いい奴」は他人の気持ちを考えてあげられる人。「カッコいいやつ」は考えたうえで行動に移せる人だと思っています。

中村:行動は無理やり変えられるけど、思うことはなかなか変えるのは難しい。「心の鍛錬」が出来なきゃ「いい奴」にはなれないからね。

最初の頃の面談は、こういうことを徹底的に話し込んだ。

この基礎が決まったら、あと考えるのは自分自身。とにかく自分に問いただすこと。

俺の役割はけいしが忘れてそうな時、横から「けいし、それカッコいいのか?」っていう人。

あとは、認識していかなければならないことや、考えなければいけないことを抜けなくするために、こういうフレームワークを使って考えてみればどうか?って提案するのが役割だと思う。

コーチに社長を選んだ理由

―けいじさん(企業のリーダー)をコーチに選んだ理由は?

田嶋:当時、自分には「環境の変化」が必要だと思っていました。

ISAO-Style Coaching

...ISAO’s Coaching System

In ISAO, which is Super Flat, we have a “Coaching System.”

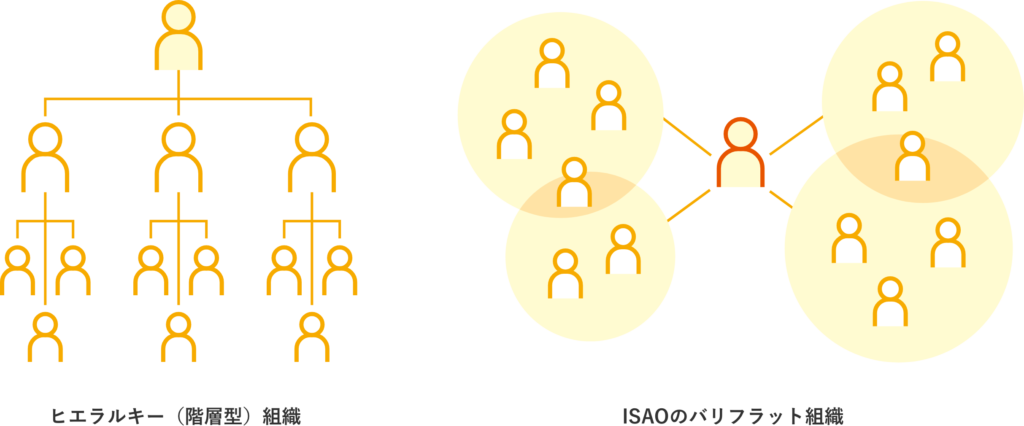

Since October 2015, when ISAO shifted from the traditional hierarchical organization to Super Flat Organization, there is no boss in the company.

In a typical company, a boss takes the roles of a supervisor and an adviser regarding individual career design, but ISAO does not have bosses anymore. Then we came to think that having a coach instead of a boss might be a good idea, and thus the ISAO coaching system started.

ISAO流コーチング

...ISAOのコーチ制度

バリフラットなISAOでは**「コーチ制度」**があります。

以前の階層型組織から、バリフラットに移行した2015年10月に、ISAOには上司がいなくなりました。

普通の組織では、各個人のキャリアに関して上司が相談役になりますが、ISAOには上司がいない。その代わりに一人一人に「コーチ」がいた方がいいんじゃないかという話になり「コーチ制度」がスタートしました。

コーチ制度の進化

バリフラット当初は、昔の組織を引きずっていたこともあり、同じプロジェクトで仕事をしているシニアを会社が指名してコーチにしていました。

でも、これだとなんだか上司と部下っぽい関係が変わらない。

従来型の上司部下の関係では、相性の問題もありましたが、それも解消されていない。

「自発」を大切にするISAOにおいて「他の人がコーチを決める」ということが、そもそも文化にマッチしていないのではないかと考え、2017年に**「コーチは自由に選ぶ」**に制度を変更しました。

コーチの役割

ISAOでのコーチの役割は、キャリアの相談相手です。

ですから多くの人が違う職種の人をコーチに選んでいます。

エンジニアが営業をコーチに選ぶこともありますし、その逆もあります。

また、必ずしもメンバーより経験値が高い人(歳上)を選ぶわけではありません。

相談相手ですので、歳下を選ぶケースもあります。

例えば50代エンジニアが30代の営業をコーチに指名しているケースなどは面白いパターンです。

コーチは上司ではないので、上下関係ではないのです。

ISAO的コーチの選び方

ISAOでは、みんなどうやってコーチを選んでいるのでしょうか。

一番大切なのは**「キャリアを伸ばす」**ことですので、その議論ができる人を選ぶというのがまずは重要です。

次に、ケミストリーが合うか。

誰しも、人と合う合わないはあります。

ある人にとって、いいコーチでも、他の人にはフィットしないケースもある。

ケミストリーが合うことは非常に重要です。

そして適度な「厳しさ」があるか。

ISAOは、等級制度があり、等級が上がることで給料が上がります。昇級=給料アップ=キャリアアップという考え方です。

昇級の推薦は他の評価者の意見も取りまとめてコーチが行うのですが、その際の説明で、甘すぎる会話や評価をしているとみなされると、昇級に反対されることがあります。

ですから、その人の成長に厳しく向き合えるコーチを選ばなければ、普段の会話は心地よくてもキャリアアップにつながらないということになります。

コーチングスタイルは、千差万別

ISAOでは、ある程度のコーチングに関してのガイドラインはありますが、基本的にはフリースタイルです。

ですから、それぞれのコーチによって、コーチングの仕方は千差万別。

コーチングの内容も、多くのコーチがGoalous上でアクションしているので、他の人からもそれぞれのコーチのやり方や考え方を垣間見ることができます。

メンバーは、それを知った上でコーチを選ぶ。

また、変更も随時可能になっていますので、自分の成長に合わせて的確なコーチを選んでいくことが可能なのです。

コーチ飲み

ISAOの制度に**「コーチ飲み」**というものがあります。

「勇気ランチ」というランチを一緒に食べると補助がでる制度があるのですが、それの夕食・コーチ版です。

勇気ランチについてはコチラ↓↓↓

https://blog.colorkrew.com/lets_go_for_lunch/

コーチとメンバーが会社を離れて、お酒も入れながら話すことで、よりカジュアルに、より深く交流することを目的としています。

お互いの過去やプライベートを話す機会になることが多く、意外な一面を発見できると好評です。

以上、ISAOのコーチ制度についてでした。

僕個人の「コーチングメソッド」については次回ご紹介します。

エンジニアの長期インターンで僕が学んだこと

...初めまして!ISAOで主にバックエンドエンジニアとしてインターンをしている河野です。 地方の大学なので休学し、今年3月からISAOでインターンをはじめました。 この長期インターンは、私にとって初めてのインターンで、社会に出て働くこと、エンジニアとして働くことなど様々な経験をしました。 今回は、これまでのインターンがどのようなものだったのかご紹介させていただきます。

ISAOとの出会い

私はとある国際系大学に通っていて、エンジニアやプログラミングに関しての知識はありませんでした。 しかし、ふと独学で始めたプログラミングに魅了され、ある時エンジニアとして働きたい!と決断しました。 プログラミングは独学で学んだレベル、エンジニアとしての実務経験はゼロ、会社で働く経験のなかった私を受け入れてくれたのがISAOでした。 ISAOでのインターンの説明を聞いた時に、

- 上下階層のないバリフラットモデル

- 自分で手をあげれば挑戦ができる環境

- エンジニアとして成長できる

というところに大きく惹かれ、インターンを決めました。

インターンを通して成長

成長を支えてくれたコーチの存在

エンジニア経験の少ない私を支えてくれたのは、コーチのギーゼさんでした。 ISAOでは、それぞれの社員に必ずコーチがついてお互いの成長を促すという「コーチ制度」があり、これはインターンにも適用されます。 ギーゼさんは丁寧にエンジニアとしてのHow toを教えてくださりました。 ちなみにギーゼさんとは英語でコミュニケーションをとっています。 ギーゼさんは日本語も堪能ですが、詳細を詰めていくときは英語の方が齟齬が少ないので、英語を使っています。

私は主に、ギーゼさんが開発をしているMamoruBizプロジェクトで仕事をしています。 最初のうちは、小さな機能実装やバグ修正を担当しました。 業務で使うPHP、Laravelをほとんど使ったことがなかったので、自分で調べつつ分からないところはギーゼさんに聞く、ということを繰り返しながら学んでいきました。 ギーゼさんは私がつまずいたとき、どのように考えればうまくいくか、どのようなサイトが参考になるかなどを指し示してサポートしてくれました。

次第にPHP、Laravelに慣れ始めたころ、Alexaの開発に必要となるMamoruBizとAmazonアカウントの連携機能の実装を任せてもらうことになりました。 今までにない機能だったのでやりがいがありましたが、ともすると読みづらいコードになりがちです。 そんなとき、ギーゼさんは「こうしたらわかりやすくなる」「ここはセキュリティ的にこうしたほうがいい」と具体的に教えてくれました。 また、ギーゼさんはMr.リーダブルコードのような人なので、ギーゼさんの書いたコードを読むだけでも、読みやすいコードとは、後継の人にわかりやすいコードとは、といったことを学ぶことができました。 コードに関することだけでなく、スケジュールの建設的な立て方、齟齬のないコミュニケーションの仕方、実践的な機能実装の段階分けの方法なども学びました。

ギーゼさんがいなければ、私はここまでエンジニアとして成長できていなかったと思います。

チームで働くということ

自分の成長を促してくれるのは、コーチだけとは限りません。 プロジェクトリーダーである前澤さんには、会社で働く上で必要な思考を教えてもらいました。

今までは個人で課題に取り組むことがほとんどでしたが、会社で働く以上「チーム」で働くという考えが必須になります。 自分のことだけ考えて進めるのではなく、チームのメンバーとコミュニケーションを取り合い、お互いを尊重して想像力を働かせなければ円滑に進みません。 また、受け身で話を聞いて受け答えするようでは効率よく進められないということも教わりました。 前澤さんは、そういった学生と社会人とのマインドセットの違いや、仕事の円滑な進め方を、厳しくしっかりと教えてくれました。

このインターンを通して、エンジニアとしてだけでなく一人前の社会人としても成長できたと思っています。

バリフラットモデルの良さ

バリフラットだからこその、自分が手をあげれば挑戦ができる環境も実際に体験しました。

ある時ギーゼさんが、割と大きめな機能実装に関して、「君がやりたいならやってもいいよ」と提案してくれました。 自分のスキルでできるかわからず、やりたい気持ちと怖さと半々でしたが、学びながら成長していけるだろうと考え、思い切って挑戦させてもらうことにしました。 そして、自分で実装スケジュールを考え、機能の具体的な設計をし、実装そのものも担当することになりました。 正直、普通の会社がインターンにさせてくれるような仕事ではないように思います(笑)。 もちろん、全てを投げているわけではなく、必要に応じてギーゼさんやその他のメンバーもサポートしてくれます。

またある時、社内SNSのGoalousで「この技術を学びたい人、一緒に案件を通して仕事をしながら学びましょう」という投稿を見かけ、興味がある技術だったので手をあげてみたら、驚くほどすんなりとチームのメンバーに入れてもらえました。 そこでも、自分の成長を感じながら仕事に取りかかれています。