ヨーロッパで最もクールなTechカンファレンス『Tech Open Air 2016』参加レポート

...先日の女1人でも怖くない、『世界に触れる旅』3つの極意に反響をいただき、ありがとうございます!

今回は、予告したイベントレポートです。

45秒でわかるTOA

2016年7月13日(水)〜15日(金) ドイツ・ベルリンでおこなわれたTech Open Air 2016に参加してきました!

ショートムービーを作ってみたので、まずはこちらで雰囲気をご覧ください。

Tech Open Air とは?

『ヨーロッパで最もクールなTechカンファレンス』 とも言われるこのイベント。 http://toa.berlin/

ヨーロッパのスタートアップを牽引しているドイツのベルリンで開かれます。

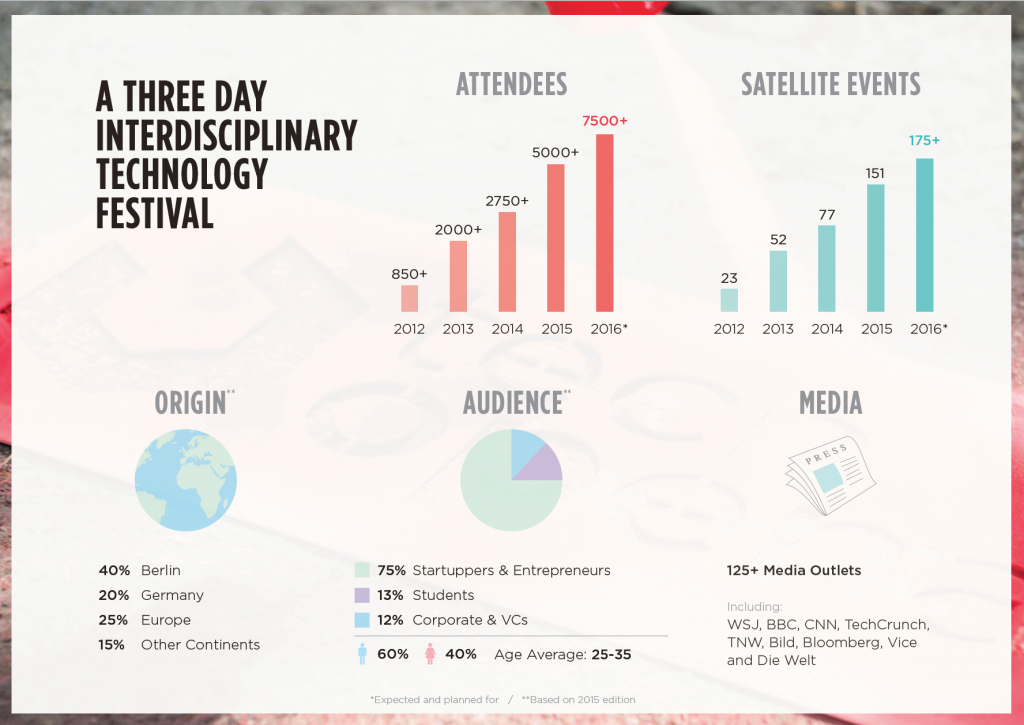

公式のOverviewでもわかるように、 2012年にスタートした比較的新しいカンファレンスですが、毎年急拡大しています。

引用元:http://toa.berlin/wp-content/uploads/2016/06/TOA16_overview_X.compressed.pdf

引用元:http://toa.berlin/wp-content/uploads/2016/06/TOA16_overview_X.compressed.pdf日本人は、ゼロではありませんがほとんど見かけませんでした。

現地でお会いしたGoodpatchさんのベルリンオフィスで働くお2人もドイツの方です。

参加費は?

私は最も早いEarly Birdで3月に購入したので、€237(税・手数料込み)でした。 この手のカンファレンスの中ではかなり安いほうですね。

最終的には€450以上になるので、早めに購入がおすすめです。

Early Birdだと€10相当のフードチケットももらえ、ランチ代も浮かせることができました。

会場は?

年によって違うようですが、今年はFunkhaus Berlin。

1956~1990の間、東ドイツの放送局だったそうで、クラシカルな雰囲気漂うホール。

建物内に4つ、中庭に2つの会場があります。

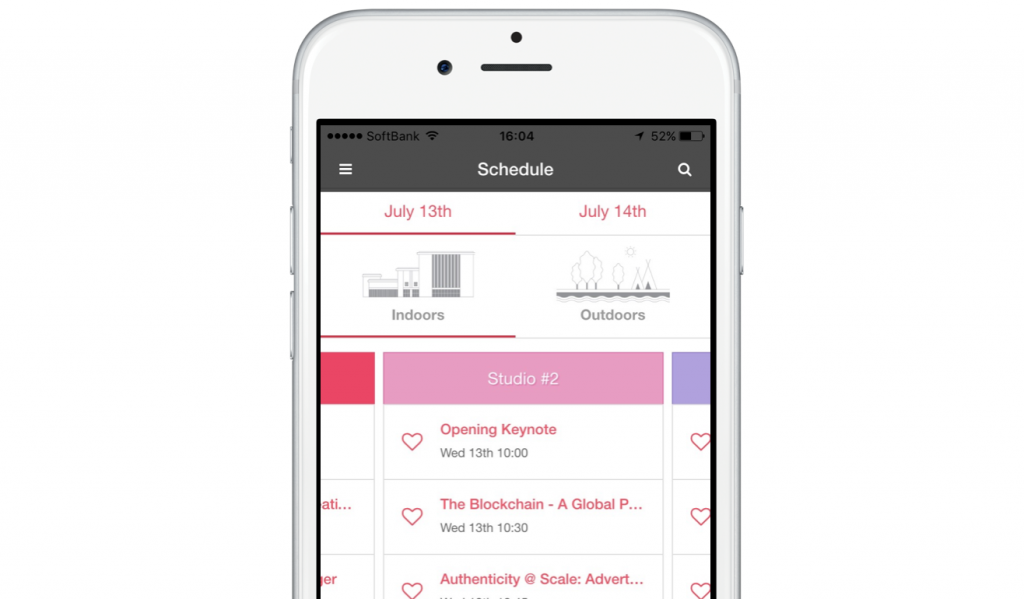

公式アプリでスケジュールを確認しながら、中と外をうろうろ。

サテライト以外は1つの会場内での行き来なので、とても楽です。

『Open Air』の名前のとおり、外は開放的でまるでアウトドアフェス!

SXSWがTech業界のFUJI ROCK FESTIVALだとすると、TOAはNatural High Campって感じです。 (フェス好きの人ならわかるはず!)

第3回外部向け勉強会『React+Reduxで作るSPA』を開催しました

...初めまして、SMAPリーダーの吉岡真人です。

SMAPって何? ・ ・ ・ ですよね??? Sales&Marketing Projectを無理して略してSMAPですw

91年生まれの若手エンジニアが登壇

今回のテーマはReact+Reduxで作るSPA

ISAOへ入社して1年が経った弊社若手エンジニア@saekis が、なんと自ら手を挙げて登壇いたしました(^^)!

前日風邪をひいてしまい、延期した当日の事前練習はトーン低めでしたが何とかやり抜きました。

本番に強い男だな (ホッ)

当日使用した資料はこちら。

受付〜開始時間まで、自慢の社内バーカウンターで、Welcomeドリンクが出るというスタイル!

私自身、初めて体験しましたが、頭が少し柔らかくなり、なかなか良いですね。

もっともっと良くなる勉強会に、どんどんチャレンジしていきたくなりました。

ISAO Meetup名物『今月のミート』は!?

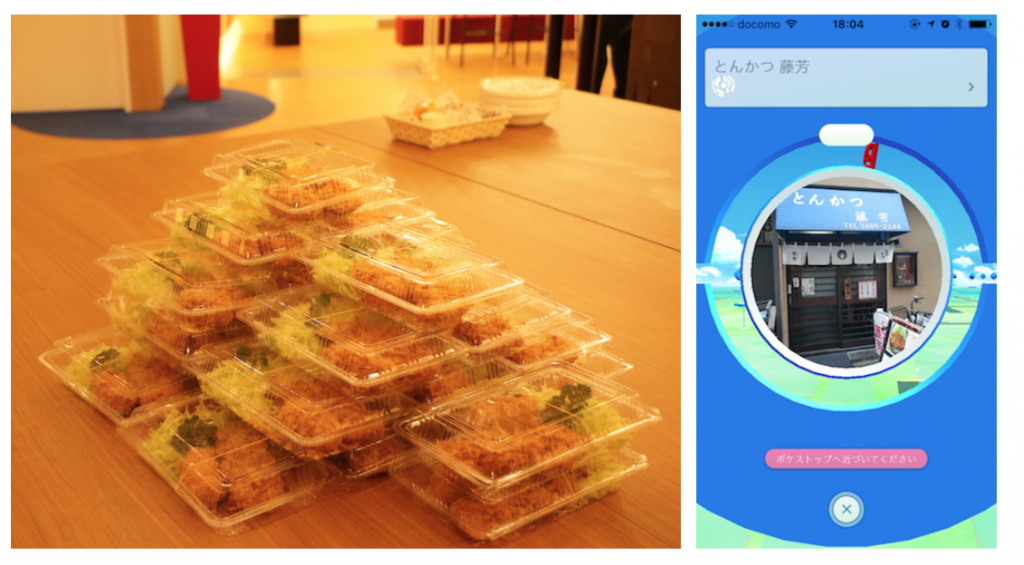

そして勉強会後の楽しみになってきました、懇親会の肉メニュー。

今回はSMAPリーダーとして負けられないチョイス。

知る人しか知らない近所のとんかつ藤芳です~

Pokemon GOのポケストップにも出ていますよ!

勉強会の予約人数通り購入したら、いっぱい余ったああああ(TT) もっともっと魅力ある勉強会とISAOになるぞおおおお

次回は8月下旬開催予定です。お楽しみに!

女1人でも怖くない、『世界に触れる旅』3つの極意

...こんにちは、中嶋あいみです。

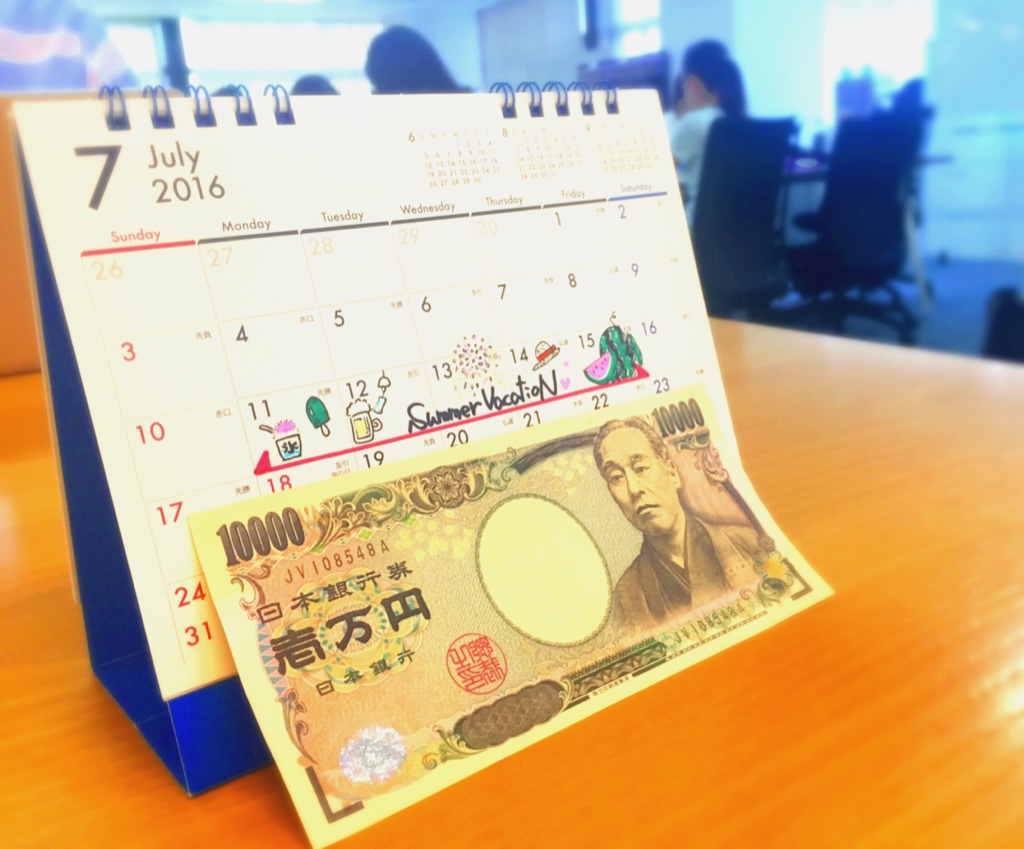

先日、人事の市橋がアップしていた夏休み9日間休んだら1万円制度で、 土日祝を含めた10連休を取って、ヨーロッパに行ってきました。

1人でww

主な目的は、ベルリンで開催されるTech Open Airに参加すること!

参加レポートは別記事で書きますね。

私の海外経験

今まで海外は12年で20回以上、17ヶ国くらい行ってますが、 1人旅は、これで5回目。

チェンマイ(タイ)、ニューヨーク、ヘルシンキ(フィンランド)&チェコ、台湾、

そして今回のベルリン&ヘルシンキ。

全部が旅行で、留学とかはしたことありません。

最大でも9日間くらいです。

1人旅が好きなんでしょ?バックパッカー的な?

『海外1人旅なんてすごいね。かっこいい!』

とか言われ、よく誤解されるのですが、 決して1人旅が好きなわけではありません。

予定が合って一緒に楽しめる人がいたら、誰かと行きたいです、切実にww

今までだって、彼氏と行ったビーチリゾートや、友達と豪遊した韓国なんかのほうが、思い出としては断然楽しかったです。

ではなぜ1人で行くのか、理由は1つ。

少しでも多くの世界に触れたい。1人でもいいから。

海外1人旅は、思い出にはならないけど、経験にはなる。 誰にも気兼ねなく時間もお金も使えるうちに、フットワークを軽く動こうと心がけています。

これらの経験のおかげで、だいぶ考え方や生き方に自分らしさを持てるようになったと思います。

世界に触れることの意義

私の場合、この3つに価値をおいています。

- 外国人になるアウェイ感を楽しむ

- 日本、東京の良し悪しがわかる

- 英語の腕試し

外国人になるアウェイ感

海外に行くと、常識がひっくり返る。

この感覚は、写真を見たり、本で読んだりの知識では体感できないものです。

32歳の大人が、初めての国や街に行くと 電車の切符を買うのも、目的地に時間通りに行くのも、一苦労。

スマホの充電やWifiが切れてしまったら、オフラインで人に聞くしかありません。

実は今回、成田空港に行く途中にiPhoneが壊れて、初めから前途多難な旅でした。

現地の人に助けられた経験が何度もあるから、東京にも多くいる外国人観光客に、何か困ってそうだったら助けるようにしています。

日本、東京の良し悪しがわかる

同じ民族・同じ常識概念の集団から離れてみると、見えなかったものが見えてきます。

日本は世界でかなり上位の清潔な国だし、無くしたお財布やスマホが出てくることもしばしば。

食事の種類が多くレベルも高いし、24時間コンビニで物が買え、昼も夜も娯楽にあふれて退屈することがない。

1人当たりのGDPで言うと、今やシンガポールのほうが上だし、日本がアジアのNo.1だとは思っていないですが、 日本ほど水回りが快適な国はないと思うし、生活面での暮らしやすさは最高水準だと思います。

一方で、コミュニケーション文化では日本以外のほうが居心地よく感じます。

- 目を見て話す

- 言わなきゃ伝わらない

- 知らない人同士でも目があったら微笑む

- 名刺交換はマストじゃないし、始めにしない

とかは、海外のほうがいいなぁ、働きたいなぁとか思ったりします。

『仕事がたのしい!』の原動力

...シゴトたのしい?

みなさん、シゴト楽しんでますか?

「シゴトをたのしくするビジョナリーカンパニー」

ISAOの2020年ビジョンです。

みんなをたのしくする前に、自分たちがたのしむ。 これがISAO流です。

どうしたらシゴトを楽しめるか

では、どうしたらシゴトが楽しくなるのでしょう。

学生の頃のアルバイトは「シゴトが楽 (ラク) で、時給がいっぱいもらえるといいな〜」と僕は思ってました。

社会人としてのシゴトも同じでしょうか?

学生のバイトと、社会人のシゴトの違いは、学生のシゴトと違って社会人のシゴトは「長期間」であるということです。

短期間でたのしい!のであれば、周りの人と仲が良かったり、職場の施設が充実していたり、 そんなにストレスなく、叱られることもなく、ワイワイやっていればいい。

ただ、それだけで「長期間」楽しくやり続けられるでしょうか?

環境が良くても、10年前にできたことを今日もやってるようなシゴトって、楽しいでしょうか。

シゴトがたのしい!の原動力

スポーツや趣味でも、ビギナーとしてやっていることをずっとやっていても楽しくなくなってきます。

練習して、成長して、段々レベルが高くなっていく。

そのうちに難しいこと、以前にできなかったことができるようになって、何かを達成したときに一番の『たのしい!』が訪れます。

シゴトも同じです。

「成長」と「達成」が、たのしい!の原動力だと僕は思います。

では、成長と達成があれば、会社はどこでもいいのか?

そうでもなさそうです。

ではどこで働くのか?

次のブログでそれを考えてみたいと思います。

How ISAO works ~Super Flat Organization

...Introduction

Hi! My name is Keiji Nakamura, CEO/Managing Director here at ISAO.

Since this is my first post in ISAB, I’d like to explain how our company works in organization point of view. As of October 1st, ISAO is operating under the ‘Super Flat Organization l: 0 management, 0 hierarchy, maximize team power!

Since this is my first post in ISAB, I’d like to explain how our company works in organization point of view. As of October 1st, ISAO is operating under the ‘Super Flat Organization l: 0 management, 0 hierarchy, maximize team power! Google for Mobile に行ってきました

...会社さぼって、もとい直行直帰で横浜までGoogleのイベントに行ってきました。

終日イベントにも快く送り出してくれる良い会社です。 リクルートもしてるので、エントリーはこちらから。

さて、この1日分の仕事どっかでリカバらないと。。

久々のイベント参加でしたが、なかなか面白かったです。 こういうとこに行く楽しみは、テック業界のフロントランナー達のトラックを聞くのも、もちろんですが、それ以上に参加者を眺める、に尽きます。 当たり前といえば当たり前ですがうら若い女性エンジニアからスーツを着たいかにもなリーマン、腹の出た気むずかしげなおっさんまで、とにかく老若男女色んな人たちがいて、この種々雑多な人たちと同じクラスタに居るんだな〜と思うとなんか感慨深いものがあります。

さて私自身、Androidアプリデベロッパーですのでその視点から面白かったものを拾ってみます。

Android Studio 2.2

Android StudioとはAndroidアプリ開発に使う開発環境のことです。これがないとアプリ作れません。もとい作ることはできますがめっちゃハードルがあがります。 Androidニュービーにも簡単にアプリ作成の門を開く。それがAndroid Studio(以下AS)です。

その昔はEclipseというIDEにAndroid Developer Toolというプラグインを追加した環境を使用していたのですが、よりモダンで気が効いているIntelliJというIDEベースのものに変わりました。 個人的には使い勝手自体はそれほど変わらないと思っていますが、Gradleを使ったビルド周りだけは、antベースのADTより確実に進化していると感じます。ASの話題ではないんですけれども。

レイアウトにConstraintLayoutとFlexboxLayoutが追加

一人前のデベロッパーとして、AS付属のレイアウトエディタになぞ頼らずxmlをガリガリ編集するのだ! というか、エディタが使い物にならないので、それが唯一の選択肢だ! ADT時代からその辺はまったく進歩しとらん! というのが Androidアプリデベロッパーの共通見解だと思うのですが、ようやくまともに使えるものがでてくるようです。 その名もConstraintLayoutとそれをサポートするASのGUIエディタ。

ConstraintLayout

Androidのレイアウトを組むときはだいたいLinearLayoutとRelativeLayoutを組み合わせて作ると思うのですが、そういったようにLayoutGroupをネストさせてデザインすると、描画速度に悪影響があるとのことです。 知らんかったよ、というか知っててもそれ以外に手はないんですけれども。 ConstraintLayoutであれば、ほぼそのlayoutのみでデザインできるらしく、LayoutGroupのネストも不要になりパフォーマンス的にもよし?とのこと。 これは使うしかありません。

ただ気になるのは、そのネーミングといい使い勝手といい、これってiOSのStoryboardそのままでは? というあまりにクリソツな出来でした。 Appleにさされないよね?これ。

まあ、StoryboardはほぼGUI一択でのレイアウトデザインになるため、むしろ設定ファイルさわらせろ! というジレンマがあり、あまり好きになれなかったのですが、ある程度のものがGUIで作れ、さらに生成されたxmlを手で編集できるのであれば結構いいなーと思いました。

FlexboxLayout

そしてもうひとつがFlexbox-layoutこれも名前まんまな CSSのFlexboxをAndroidのレイアウトに使えるというシロモノのようです。 大丈夫か?このパクリっぷり。。

一昔前のCSSといえばfloatでの段組。そこで地獄を見た身としては、Flexboxは結構好きです。でもConstraintLayoutが十分使い物になるなら、これは覚えなくてもいいかな。 ただ日本のエンジニア @thagikura氏が書いているのでぜひ盛り上がってほしい気持ちもあります。

Receive 10,000 yen for taking 9 consecutive days off during the summer holidays!

...Hello everyone. July has arrived!

Once the rainy season ends, the height of summer will be upon us.

I personally don’t care for summer all that much, but with summer comes the summer holidays.

I did some research on the unique holiday systems being offered at other companies.

So, let me now present some of the more interesting ones to you.

夏休み、9日間休んだら1万円あげます。

...皆さん、こんにちは。人事の市橋です。

7月になりました!

梅雨が明けると、夏本番ですね。

暑い夏は個人的にはイマイチ・・・ですが、 同時に夏休みシーズンに突入です。

他社のユニークな休暇制度を調べてみた

さて、夏休みの前に他社が取組んでいる面白い休暇制度のご紹介を。

- 育自分休暇制度(サイボウズ株式会社)

35歳以下で、転職や留学等、環境を変えて自分を成長させるために退職する人が対象。最長6年間は復帰が可能。

- 11ヶ月働いて1ヶ月休む会社(ワヴデザイン株式会社)

30日間連続の休暇をとれる制度。30日間の休暇の使い方は留学でも旅行でも、何でも自由。希望すれば、その期間に他の企業で働くことも可能。

- エンドレスサマー制度(株式会社ジオコード)

8月の通常夏季休暇以外に、6月・7月にも6日間の休暇を取得できる。

休暇制度では色々な取り組みを行っていますね。

ISAOの夏季休暇

ISAOの夏季休暇は平日5日間。

6月〜10月の5ヶ月の中で、好きなタイミングで取得できます。

休み方は人それぞれ。 月曜日を休んで3連休を何回もとる人もいれば、大型連休をとる人も。

インセンティブで、大型連休を推奨

そんな中、ISAOは会社として大型連休を推奨しますっ!

という話をすると、 『仕事が忙しくて連休なんて取れない!』 みたいな声も出てきます。

確かにそういうこともあるかもしれませんが、私は長期休暇を取得することのメリットをこう考えます。

- 業務の二重化

- 業務改善(別の人の視点を入れることで、当たり前にやっていた作業を見直す機会)

- 心身ともにリフレッシュできる

長く休めるだけじゃなく、仕事でもメリットがあるため、 昨年からISAOでは新たな制度を導入しました。

それは、

平日(月〜金)5日間連続で夏季休暇を取得して土日と合わせて9連休取得すると、1万円の手当を支給!

昨年は77人が9連休を取得しました。

長期休暇ビフォーアフター

今年も早速1週間休んでアメリカに行った社員がいます。 1週間休むと、見た目もこんなに変わっちゃいます。

まとめ

長期休暇で身も心もリフレッシュして、より良い仕事ができる環境へ。

人事 市橋

勉強会を開催しました!! 「HTML5ゲーム開発ができるPlayCanvas初心者向け勉強会」

...こんにちは、深瀬です。

先日、弊社で2回目の外部向けの勉強会を開催しましたので、その様子をご報告させていただきます。

今回は講師として平光氏をお招きして、PlayCanvasを使ってチュートリアルをなぞって簡単なゲームを作りました。

写真は、勉強会開始まで参加者の方々と歓談している弊社運営陣です。 毎回ウェルカムドリンクをお出しして、まったりとした雰囲気でお迎えしています。

内容

HTML5ゲーム開発ができるPlayCanvas初心者向け勉強会

PlayCanvasと平光氏の詳細については、以前投稿しましたのでそちらをご覧下さい。

当日使用した勉強会の資料と、参考リンクは以下となります。

↑↑実際にスマートフォンで動かして見てみて下さい!!

短い時間ではありましたが、みなさん真剣に聞いていらっしゃいました。

懇親会の様子

テーブルを囲ってみんなで乾杯!!

前回のハンバーガーにつづき、今回は万かつサンドを提供させていただきました。

今回ご用意した万かつのかつサンド、絶品でしたよ(^◇^)

弊社では、瓶ビールもいくつか種類を取りそろえております。

参加者の皆様にも、好評をいただきました。

弊社代表の中村も参加し、楽しい会を開く事ができました。 弊社に興味を持っていただいた方もいらっしゃったみたいで、大変うれしいです。 皆様ありがとうございました。

おわりに

弊社は今後も社外へ向けた勉強会を開催していく予定ですので、 ご都合のつく際は是非ご参加ください。

生産性こそすべて

...生産性とは

『無駄な会議をなくす』とか、『効率的なホウレンソウを』とか 組織運営の効率化を目指す記事をよく目にしますが、最終的には**「生産性」がすべて**だと僕は思っています。

生産性とは何か。

付加価値を生みだす活動です。 付加価値とは、それに対価を払ってもらえる価値です。

100の活動をして120の価値を生み出せば、20の利益になる。

100の活動をして80の価値を生み出せば、▲20の利益、すなわち赤字です。

そして社員全員の付加価値の総量が会社の利益というわけです。

ちなみに日本は、世界の先進国の中でも、生産性が低いことで有名です。

- 長時間労働

- 無意味な会議

- 官僚的な社内手続き

これら全てが生産性を阻害するものです。

ISAOの生産性

少しISAOの話をすると、2009年度は経常利益マイナス6億円でした。

自分たちの活動の総量に対して、お客さんに払ってもらった対価が、圧倒的に少なかったといえるでしょう。

2015年度は、+4.5億円でしたので、活動の総量より、お客さんが払った対価が大分高くなったということです。

その差は10億円以上。

ISAOは昔から200人程度の会社ですので、一人あたり年間500万円の付加価値を上げた計算になります。

では、2009年と2015年では何が変わったのでしょう。

実は2009年の方が残業も多かったですし、いまと同じく一生懸命働いていたはずです。

そうです。 生産性が悪かったんです。

木こりと斧 (オノ)

ではどうやって生産性を上げるのか。

木こりと斧の話を知っていますか? こんな話です。

ある村に新しい斧を手に入れた木こりがいた。1日目、その斧で森の木を10本切り倒した。日を追うごとに彼はより長時間、より懸命に仕事に精を出すようになっていったが、それに反して、切り倒す木の数は日増しに少なくなっていった。

それを見た仲間が「なぜ斧の刃を研がないのか? ボロボロになっているから切り倒せないんだ」と彼にアドバイスをした。

すると働き者の木こりはこう答えた。「そんなことをしている暇があったら、もっと多くの木を切らなければいけない」と。生産性を上げて最強チームを目指す

人ごとだと笑えますね。でも自分を振り返って見てください。

木こりにとっての斧、ビジネスに置き換えると「知識」や「スキル」をしっかり上げられているでしょうか。

自分にとっての斧は何かを見定め、しっかり磨きながら、生産性を上げ、 価値の高い個人が集まる、最強チームをISAOは目指していきたいと思います。

6/23(木)、HTML5ゲーム開発ができるPlayCanvas初心者向け勉強会を開催します

...はじめまして、深瀬です。 5月より株式会社ISAOで働きはじめました。以後よろしくお願いいたします。

さて、株式会社ISAOでは、来る今月6月23日(木)に平光昌寛氏をお招きし、HTML5ゲーム開発ができるPlayCanvasの勉強会を開催いたします。

PlayCanvasとは

PlayCanvasは、2011年に英国ロンドンで設立され、世界初のクラウドでホストされているゲーム開発プラットフォームです。 また、ゲームエンジン部分はMITライセンスで公開されているオープンソースエンジンです。

UnityライクなゲームエディターをWeb上から操作でき、Javascritptで記述する事ができ、手軽にはじめる事ができ、個人なら無料で利用する事ができます。

Qiitaでもまだ投稿の少ない、未来を感じるプラットフォームです。

講師について

平光 昌寛

- 1984年広島県出身。

- 慶応義塾大学卒業。

- 複数の創業(Sportier,LLC 創業者,株式会社Knowledge Database 取締役,株式会社Media Index 取締役)を経験した後、StartupWeekendTokyo発のサービス「ただ肉」を創業。

- 13歳よりプログラミングをはじめ、15歳の時には県内のプログラミングコンクールで数々の賞を受賞。

- 19歳の時にロサンゼルスにて1社目の創業を経験、同社は後にディズニー・ピクサー等大手企業と取引するイラスト制作会社に成長する。

- 帰国後は外資コンサル・金融・大手SIerでキャリアを積んだ後に国内でも東京の他、京都や筑波にて会社を立ち上げバイアウトを経験

- 2010年にシリコンバレーに移り、iPhoneアプリ開発を中心として再度アメリカで事業展開を進め、2012年に創業したPoppin Gamesはゲームアプリ総計1000万ダウンロード、1億円の資金調達を達成

- 同2012年に世界8カ国でクリエイティブ制作を行うSportier, LLC.及びただ肉, LLC.を日本国内で創業し両社の代表を務める

- 現在はパソナグループ・トヨタグループ等幅広い事業領域での技術顧問としてアドバイスをする傍ら、大学・専門学校でのゲスト講演も行っている。

おわりに

当日は、皆さんとお会いするのを楽しみにしております。少しでも興味をお持ちになった方の参加を、是非ともお待ちしております。 万かつサンドを食べながら、さくっとゲームを作っちゃいましょう。

写真は前回の勉強会後の懇親会の様子です。詳しくはこちらをご覧下さい。

↓↓↓お申し込みはこちら↓↓↓ HTML5ゲーム開発ができるPlayCanvas初心者向け勉強会 - connpass

2児の母がリモートワークやってみた

...こんにちは、前野です。

今回、初めてブログを書きます。

技術系の記事を書いていたmaenoとは別の前野です。maenoは旦那です。

職務経歴としては、もともと手で絵を描くデザイナーから、今の会社でwebサービスの運用やデザインに携わるようになり、開発側と運営側の橋渡し的な役割で要件定義やディレクションのようなことをしたり自分でもコードを書いてみたり売上などの計上業務もしたりなどなど。

広く浅く器用貧乏な感じですが、今のメイン業務はシステム改修の要件定義、新規サービスのWEB制作を担当しています。

なんでリモートワクークをしているか

私自身、今年3歳と6歳になる息子の母親で、日中は子供を保育園に預け、基本1日6時間の時短勤務で働いています。

6時間勤務に対して家から会社までの往復2時間が惜しいという思いは以前からあり、今回リモートワークの実証実験に参加する機会をいただき、毎週水曜日に自宅にて在宅勤務することになりました。

実際リモートワークしてみてどうだったか

メリット

- 通勤が無いのは気持ち的にも時間的にも体力的にもすごく楽

もともと9時30分からの勤務なので、通勤ラッシュ時ほど電車も混んではいませんが、それでも乗り換えて駅から歩いての手間がないのはありがたいです。

- 勤務時間は1時間長く、家事に取れる時間も増えた

仕事、家事、育児にと限られた時間、家の掃除など始業開始ぎりぎりまで家事をできるのは助かります。

- 静かな環境で一人で集中できる

現在の担当業務が制作寄りなので、一人で集中して作業が進められるので効率がいいです。

- 災害時にすぐ子供を迎えにいける

いつか起こるであろう震災。東日本大震災のときは一人目の育児休暇中だったので子供の傍にいれましたが、会社にいたら保育園のお迎えには当日中に行けるか分かりません。在宅勤務であればもしもの時もすぐ迎えに行けるので安心です。

デメリット

- コミュニケーションの手間

コミュニケーションしづらいかなという懸念がありましたが、多少なりとはありますが懸念していたほどではなく、以下のようなツールを駆使してなんとかなっています。

・個別の質問ややりとりなどはメールやメッセンジャーで。

・顔を合わせての話や社内勉強会の参加はSkype for Businessでカメラとスピーカーマイク越しに遠隔参加。

・会社やメンバーの動きはGoalousで感じられる。

- 運動不足

ほぼ家で過ごすので運動不足になるなと思いましたが、これは他で体を動かせば済む話ですかね。

担当する業務の内容やPC環境などにもよるかと思いますが、私の場合はいまのところ一人で集中して進める業務だったのと、普段から会社のノートPCで仕事しているので、そのまま持ち帰って同じ環境で作業できるのでメリットのほうを強く感じています。

だいぶ週一リモートのサイクルにも慣れてきて、社内でしか出来ないことやメンバーに確認が必要なことは火曜までに対応しておいて、一人で集中して進めたほうがいい仕事をリモートの日に持ってくるように、タスクやスケジュールを意識するようになりました。

育児をしながらの働き方

「制度があっても使える環境がなければ意味がない」

「制度が使えて当たり前という考え方もいけない」

と、個人的には思っています。

会社や周囲のメンバーの理解やサポートに支えられ、常に感謝の気持ちを持ちながら、仕事で貢献できるようにと日々精進です。

いくらか負担を強いてしまっているであろう夫や子供にも感謝。

上手くバランスを取りながら、これからもママは頑張りたいと思います。

Change or Die 〜チャレンジと失敗はワンセット〜

...言うは易し、行うは難し

ISAOスピリッツの一つ**、チャレンジ:あたらしきに挑み拓く**ですが、 **”言うは易し、行うは難し”**だと思ってます。

チャレンジなんて簡単だよ!という人はよっぽどの天才か、よっぽどチャレンジを甘く見ているかのどちらかでしょう。

なぜチャレンジすることは難しい

では、なぜチャレンジすることは難しいのでしょうか?

チャレンジとは、個人にとって、チームにとって、今までに経験したことのない領域や、レベルに挑むことです。

経験したことのない領域・レベルですから、「失敗」の可能性があるのは当然。

必ずできるとわかっていることをやるのはチャレンジではないのです。

失敗の可能性を考えることで、身がすくんでしまうのが、 チャレンジすることが難しい最大の原因ではないでしょうか。

チャレンジを後押しする環境をつくる

ISAOでは、チャレンジすることを猛烈に後押ししています。

言葉で推進していくことはもちろんですが、環境をつくっていくことも重要です。

それには、評価において

チャレンジして失敗 > チャレンジしないで失敗しない

を徹底します。

理屈はわかっていても、多くの会社はそうなっていないのではないでしょうか。

失敗を許容する。

さらにもっと言えば、果敢にチャレンジした失敗を賞賛する環境をつくる。

そんな会社をISAOは目指しています。

チャレンジすることが認められた場合、あとは思い切ってやりきることだけ考える。

全員参加で、億人を熱くする!

認められたチャレンジにおける失敗を認め、 かつチャレンジしなければ認められない文化が浸透していけば、 少数のリーダーシップで運営されていくチームから、全員がドライブする組織に変わっていきます。

そうすれば、大きな成功を手にする可能性も格段に上がる。

ISAOの目指す「億人を熱くするサービス」の実現はその先に見えてくる。

そう信じて僕らはこれからもチャレンジを積み重ねていきます。

勉強会を開催しました 「OnsenUI + AngularJS + CloudEndpointsで作るSPA 地雷処理の巻」

...こんにちは、エンジニアのsaekiです。

2016年5月20日、弊社で初めて外部向けの勉強会を開催しましたのでその様子をご報告します。

経緯

弊社では、会社として社外のエンジニアとの交流や知見共有の必要性を日々感じており、社内のエンジニアから外部向けの勉強会を開きたいという声が上がっていました。

そこでエンジニアが中心となり、初めて外部に向けた勉強会を開催することとなりました。

発表内容

「OnsenUI + AngularJS + CloudEndpointsで作るSPA 地雷処理の巻」

弊社エンジニアの古山が登壇しました

懇親会の様子

テーブルを囲ってみんなで乾杯

ビールとソフトドリンク、ハンバーガーが振舞われました

ハンバーガーおいしそうですね

おわりに

参加していただいた方からは、 「Onsen UIとCloudendpointを使ってみたくなった」 「他のプロジェクトの話も聞いてみたい」 「懇親会の雰囲気がとても良かった」 「これからもISAOの勉強会には参加していきたい」 などのフィードバックをいただき、参加していただいた方にとってご満足いただける内容になったのかなと思います。

弊社は今後も社外へ向けた勉強会を開催していく予定ですので、 これからもぜひご参加ください。

最後になりますが、ISAOでは一緒にサービスを作ってくれるエンジニアを絶賛募集中です。 もし少しでもご興味を持っていただけましたら気軽に弊社に遊びにいらしてください。