仕組み化したらまた次へ!粛々と改善を続ける運用監視のプロ

...こんにちは!人事&ブランディングプロジェクトの小柴です!

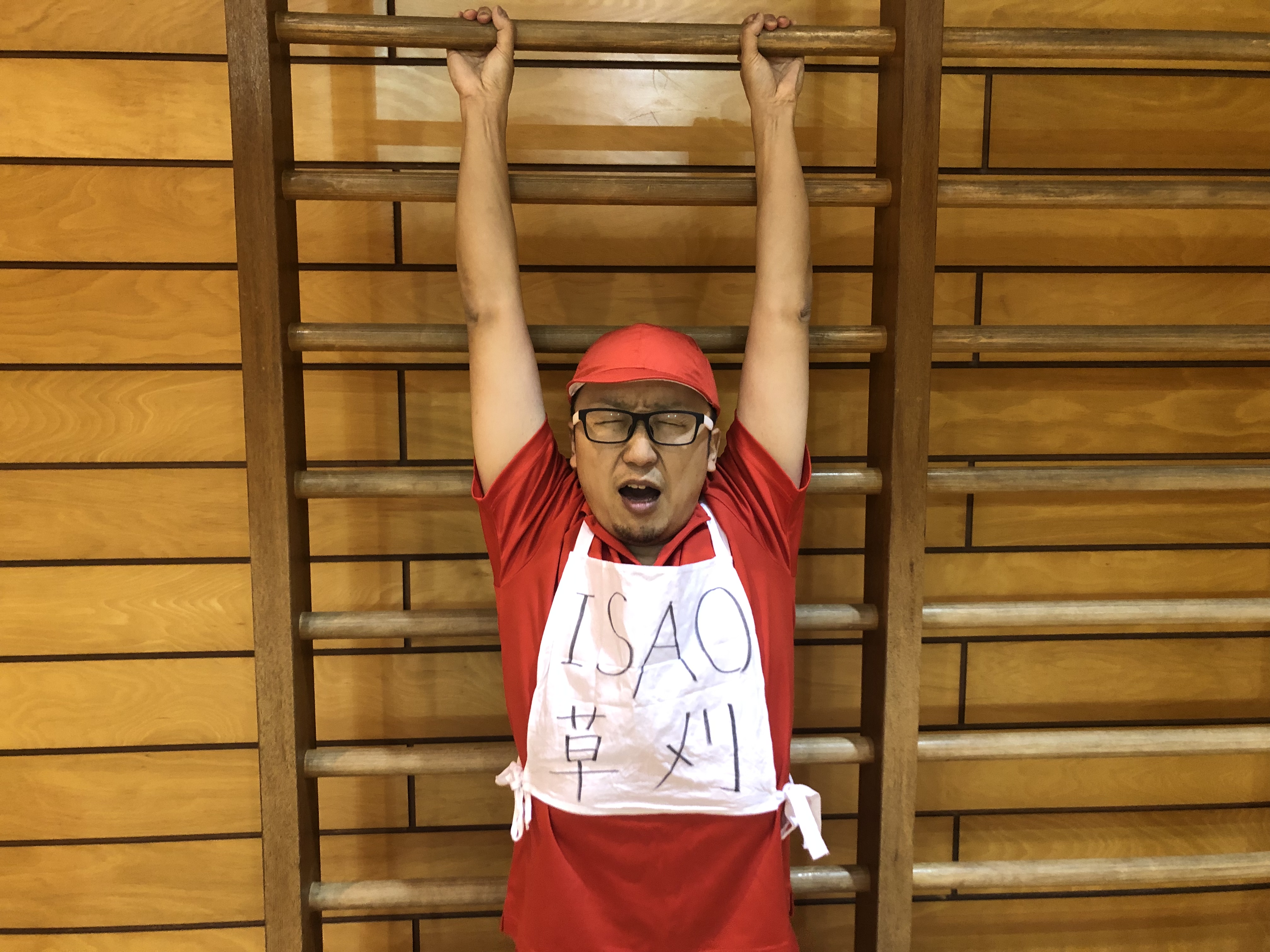

ISAOのエンジニアにインタビューしてみよう、第5弾!

今回もサーバーの設計・運用・監視のサービスをお客様に提供しているMSPチームからの紹介です。

インタビューした布施さんは、監視チームからスタートし、現在は運用チームで活躍されているインフラエンジニアです。

パチスロで身についた相手の意図をくむ意識

小柴:ダーツ姿イケてますね~。ダーツお好きなんですか?

布施:いえ、そういうわけではなく動きを出してみたいとカメラマンから要望がありまして。

小柴:そういうことでしたか。笑

布施:僕が好きなのはパチスロです。

小柴:パチスロ?!

布施:はい、もともとは趣味で始めたんですけどそのうち本気でやりたくなって専門学校にまで通いました。

小柴:なぜそこまで!?

布施:うーん、伝えるのも難しいですし共感してもらうのも難しいかも。笑

小柴:いやいや、気になるので教えてください!笑

布施:パチスロって負ける台ばかりだとお客さんは来なくなってしまうので、魅せ台を作ったりするんですね。 そういう店側の意図をくんで良い台に座るには、というシミュレーションをしていくうちに、自分がホールを運営して利益をだしてみたくなったんです。

小柴:そんな裏側があったんですね!知らなかったです。

布施:実際働いていた時期もありますが、インカムに耳がやられてしまって、長く続けることは諦めました。

良いものはみんなで共有してチームを強くしたい

小柴:ISAOでのキャリアは監視チームからスタートして、現在は運用チームのお仕事をされているんですよね。

布施:はい。監視チームの業務で学べることもありますが、そこだけに長く居続けてもステップアップが難しいので、運用にも手を出し始めました。

小柴:運用の仕事をやり始めたのは昨年の10月頃でしたっけ?

布施:それくらいですね。なので今はエスカレの一次受けは全部自分がやる、というチャレンジをしています。

小柴:全部?!

布施:どういうときにどういう対応をするかまだ完全に理解していないので、実際の業務を通して経験したいなと。絶賛有言実行中です。

小柴:ストイックですねー!

布施:それと同時に、やり辛いところがあったら改善していってます。そうすると監視チームでもできることが増えるはずなんです。結果、業務効率がUP、自分のスキルもUP。

小柴:監視チームを知ってるからこその視点ですね。

布施:そういう意味では粕谷さんは設計~運用~監視を考えてうまく組み立てられる人だと思います。だから設計チームにそのいいやり方をどんどん共有していってもらいたいです。

小柴:粕谷さんも監視チーム経験者ですもんね。

布施:ISAOはスペシャリストな人が多く全部自分でやってしまったり、人によってやり方が違う場合もあるのですが、それだと冗長化の問題がありますよね。 監視チームはそこの仕組み化が得意なので、自分もMSP全体に展開していきたいと思っています。

小柴:なるほど。

布施:スペシャリストとして入った人たちとどううまく融合してチームを強くできるか、ということを考えるとワクワクします。 だから、チームで働くという意識があって高い専門性を持った人がISAOに入ってくれると嬉しいです。

小柴:お話を聞いているとチームを意識されてるなあという印象を受けたんですが、現在チームで取り組んでいることって何かありますか?

布施:いま運用チームでは、KPTというフレームワークを使って、週次で振り返りを行っています。 Keepは良かったことや今後も続けること、 Problemは悪かったことや今後はやめること、Tryは次に挑戦すること、を指していて、みんなで話し合いながら改善しています。

小柴:あ、それGoalous(社内SNS)の投稿で見ました!

[caption id="" align=“alignnone” width=“483”]

実際の投稿。勢いがありすぎたのか布施さん以外ブレブレ。[/caption]

実際の投稿。勢いがありすぎたのか布施さん以外ブレブレ。[/caption]布施:KPTを行うまでは、何か問題としてあがっても一部置き去りにしがちだったんですが、それをちゃんと問題として表面化して解決していこうという文化ができました。 この振り返りを通じて、今までよりチーム一体となって業務が出来るようになってきたと感じています。

バリフラットができるまで ⑨〜フリーアドレス実現までの歩み〜

...いままで、人事や組織の話を中心に書いてきましたが、今回はオフィスの中がどう変わってきたかについて書きたいと思います。

前回の記事はコチラ➡バリフラットができるまで ⑧〜評価制度をぶっ飛ばす~

2フロアからワンフロアへ

いまの浅草橋のオフィスに引っ越してくる前、ISAOは四ツ谷にありました。

ちなみに、1999年の設立時は六本木、五反田、そして四ツ谷ということで、今度は三鷹か?なんていう冗談もあったようです。

余談はさておき・・・

四ツ谷のオフィスは、以前の親会社のビルだったということもあり、新生ISAOはとにかく早く引っ越しをしなければなりませんでした。

四ツ谷オフィスは立地に恵まれ、環境も悪くなかったのですが、僕たちが感じていた問題は、2階と3階の2フロアに執務スペースが分かれている点でした。

僕は主に3階にいたのですが、2階の人とはほぼ交わらないので、なかなか気軽に話ができませんでした。 かつ、L字型でしたので、同じ階であったとしても端から端まで見えないのです。

当時のISAOは業績が赤字だったのですが、僕は**「顔が見えない問題」**がチームの一体化を妨げる要因になっていると感じていました。

そこで**「引越しプロジェクトチーム」**を編成し、山手線周辺でオフィスを探すことにしました。

結果としては現在の浅草橋のオフィスに引っ越すことになったのですが、その時の一番の条件は**「ワンフロアに全員が入れること」**でした。

1フロアの良さ

赤字会社でしたので、とにかく賃料の安いところ。

でもワンフロアは譲れない・・・

最終的に僕たちが決めたのは、秋葉原から徒歩12分。

どちらかというと浅草橋(というか住所は浅草橋)の現オフィスです。 少し古くて、駅からも遠めでしたが、**「運動不足解消にもちょうどいい」**なんて言い訳しながら引っ越しました。

2011年5月の連休に引っ越して、1フロアの良さは、すぐに実感できました。 1フロアに全員が集まったことにより「あれ、あの人誰だろう!?」ということが劇的に減ったのです。

意図せずに色々な人と社内で出会い、簡単に話ができることでお互いの理解が深まるチャンスが増えたと思います。

黒いパーテーション

これが当時の写真です。 ワンフロアで、みんなが見える。

でも当時は、黒いパーテーションがありました。

このパーテーションが見晴らしを阻害していること、景観が黒くて暗く見えることが気になり始めました。

「見晴らしを良くしたい!」

そこで、次に取り掛かったのがパーテーションの撤去でした。

サイレントな抵抗勢力

とりあえず、いきなりパーテーションとっちゃえーと思い、社内SNSで「パーテーション取ろうと思うんですけど」と発言してみました。

すると、すごくノリが悪い。

積極的に「xxxだからダメ〜」というより、「なんとなくイヤだ」みたいな空気を感じました。

一応「見晴らしが良くなると、みんなの顔が見えて、近く感じるし、コミュニケーションも活性化するんじゃないかな〜」と言ってみましたが、なんというか見えない抵抗を感じます。

「仕事をしている様子が見られるのがイヤ」と思った人が多かったのでしょう。

いつまでも話してもキリがないと思ったので、結構強引に「パーテーションがなくなった状態の経験がないので、一回やってみよう。デメリットが多かったら戻そう」と言って断行。

しばらくやってみて、パーテーションを戻したいという意見もなかったので、結局取っ払ったパーテーションは捨ててしまいました。

セカンドモニターが邪魔!

パーテーションがなくなってだいぶ見晴らしが良くなりましたが、今度はみんなの机の上にあるセカンドモニターが邪魔に思えてきます。

かくいう僕もセカンドモニターを使っていたのですが、あるメンバーが**「モニターがあると顔が見えないし、ノートPCだけで十分仕事できる」**と言い出したので、これも一回やってみようとなりました。

その時点では、デスクトップPCを使っている人もいたので、全社員をノートPC化し、卓上にあるセカンドモニターは全て撤去しました。

デザイナーやエンジニアが多い会社の方はよくわかると思うのですが、セカンドモニターはエンジニアにとって非常に重要です。

とにかく見晴らしを良くしたかった僕は**「最新のMacに変えてあげるから」とか色々口説いて、全ての人たちを渋々(?)納得させ、オフィスからモニターを100%撤去することに成功しました。**

フリーアドレスへ

ここまでのISAOは、部署ごとにいわゆる普通の「島」があって、座席は固定でした。

2015年10月にバリフラットになったあたりから、部署で固まって座る意味が少なくなり、今度はフリーアドレスにしようという話になります。

多くの人にとって、袖机をなくすことは一番の痛みでしたが、徐々に取っ払い、最終的には全てなくしました。

One Simple Secret in Making Good Reviews

...Importance in Giving/Receiving Reviews

ISAO’s Super Flat management, which puts value in openness and fairness, promotes empowerment in individuals and each has responsibility to make decisions of what they do.

This is because ISAO believes it important to shorten the decision-making process in order to accelerate the business.

Because the person in charge make decisions and proceed the work quickly, it is quite important for the people around to give feedback from an objective perspective that the person didn’t have.

新卒で内定を蹴った僕が、やっぱりISAOに中途入社した理由

...自己紹介

はじめまして、安原賢弥ことヤスケンです!

2019年4月に社会人になった、ピチピチの24歳独身です!

前職へ新卒入社後、今年2月からISAOに転職し、前職に引き続きバックエンドエンジニアとして働いています。

[caption id="" align=“alignnone” width=“800”]

どこからどうみてもピチピチの24歳です。[/caption]

どこからどうみてもピチピチの24歳です。[/caption]はじめまして、ISAO

ISAOとの出会いは、就活時代までさかのぼります。

就活をしていた2018年3月当時、僕はISAOとその他複数社から内定をいただきました。

どこへ入社をするかとても迷ったのですが、当時の就活軸の中で最も大切だった「社会課題に対してアプローチができること」という条件に照らし合わせた結果、ISAOの内定を蹴って別会社の内定を承諾するという決断をしました(このとき人事の小柴さんが、悲しい顔をしながらも「応援してるよ」と優しく送り出してくれたのを覚えています…)。

その会社に新卒入社し、今年の1月まで1年弱働くことになるわけです。

転機

そして時は進み、昨年12月。

後述するとあるきっかけがあり、新卒入社した会社から転職することを決意しました。

誰に転職の相談をしようか悩んでいたところ、“バリフラットモデル”でとにかくオープネスを貫くISAOと、就活当時お世話になったドレッドヘアーでファンキーな人事の石原さんの髪型、ではなく顔が頭をよぎり、恥をしのんで声をかけました(もう顔か頭かよくわからないですね笑)。

[caption id="" align=“alignnone” width=“800”]

左が人事の石原さん。湿度によってドレッドの調子が良かったり悪かったりするそうです。[/caption]

社会の前にまずは自分を

社会人として初めて入った会社ということで、前職で働いていた1年弱で感じた自身の成長や課題、社会や会社に対する思いなどはたくさんありました。その中でも特に大きかったのは

・エンジニアとしての業務に集中し、その中でもバックエンドにとどまらず経験とスキルの幅をもっと広げたい

・前職を選んだ理由である「社会課題解決」をやる以前に、それを実現する自分の力をつけることにもっとフォーカスしたい

という2つでした。

その2つの考えを踏まえ、ISAOでの中途面接で代表の中村さんと話したとき

「必ずしも“理念のために”ではなく、“自分が成長した結果会社の利益や成長にもつながる” という考え方でもいいよ!」

という共通認識を得ることができたので、最終的にISAOに入社することを決めました。

それから、これから。

前職で使っていたRuby on RailsとVue.jsから、PHP LaravelとReact, 生のJSなど扱う言語・フレームワークがすべて初めてという環境へ変わりました。そのため、まずは他のメンバーと同じくらいに開発の質とレベルを上げることに集中したいと思います。

そして30歳までには、ある程度エンジニアとして何でも作れる状態になった上でビジネスサイドに移り、新しい事業を作りたいと思っています。

というのも、そもそも僕の生きる目的が「やりたいことをすべてやりつくして、人生を味わい尽くすこと」だからです。

ですので、事業を作りたければエンジニアの経験を活かしてそれをやり、エンジニアリングに集中したければそちらで成果を出せれば良いと考えています。

“バリフラットモデル”という組織形態を取っているISAOでは、階層型組織のような肩書による上意下達などがなく、いい意味で“何でもあり”で許される文化だと感じています。そのISAOという“箱”の中で、自分がやりたいことと会社の利益を結び付けられるような仕事ができるよう、これから頑張っていきます!

バリフラットができるまで ⑧〜評価制度をぶっ飛ばす~

...今回は、コーチ制度をぶっ飛ばしたあとに、評価制度をぶっ飛ばした話をしたいと思います。

前回の記事はコチラ➡バリフラットができるまで ⑦〜コーチ制度をぶっ飛ばす

一般的な評価制度の問題

評価は上司がするもの。

多くの会社での評価制度はそうなっています。

当たり前ではありますが、上司は選べません。

僕自身も過去、色々な上司と仕事をしました。

素晴らしい上司に巡り会ったときは、素晴らしいコーチングをしてもらえました。

また、良くも悪くも的確な評価をしてもらえます。

逆に、相性が悪く、役職者としてのスキルと人格が十分備わっていない上司に当たると、どうしようもなく、ただただ「早く人事異動にならないかな」と祈るしかなかったことを記憶しています。

いま思えば、上司から見れば僕は厄介な部下だったろうし、嫌われていたこともありそうです。

このように、マッチしていない人がコーチ(上司の役目)になり、理解したくもないのに評価する制度には無理があるのではないでしょうか。

360度評価について

一方通行の評価の限界を打開しようとして生まれたのが360度評価です。 人事的には、マネージャーが一方的にパワフルになることを抑止できるいい方法だと思っています。

ただし「本当に評価するべき人」を会社がパーフェクトに選ぶのは至難の技でしょう。

であるならば、コーチと同じで自分で選んでしまえばいい。

こうした経緯で、ISAOの「評価者を自分で選ぶ」評価制度が始まりました。

こう説明すると、「自分に甘い評価をしてくれる人ばっかり選んじゃったらどうするの?」と、必ず質問されます。

オープンが全てを解決する!

全てがオープンなISAOは、もちろん、誰が誰を評価者に選んだのかもオープンです。 そうすると自然に、甘い評価者ばかりを選ぶわけにはいかなくなります。

周りの人が「あなたの評価者選定おかしいよね」となるからです。

さらに、コーチも評価者を追加できる仕組みで、よりフェアな評価者選びを実現しています。

ISAOの人事評価

ここで、ISAOの人事評価がどうなっているのかを少し説明します。

ISAOの目標管理は、Googleで採用されているOKRをさらに進めたGKAを使っています。

GKAとは、Goal(目標)ーKR(成果)ーAction(活動)の略で、目標をオープンにし、それに向かった日々の活動をどんどん共有するというシステムです。

Goalousは、GKAをベースにした社内コミュニケーションサービスです。

ISAOは、Goalousで過去の活動や進捗度合いを見て、印象ではなく、実際の活動をしっかり確認して評価するのです。

Goalous上で、各目標に関しての評価をして、その上で「総合評価」を行う。

総合評価は、 定性的に・・・ 評価できることや、その人の今後の課題など 最終評価・・・ 等級を上げるべきか、そのままか、それとも下げるべきか

これらのフィードバックを目的にしています。

等級を上げるべきか、下げるべきかは、非常にセンシティブなものですが、結局はっきり意見を言うべきだという考え方で、評価者全員にしっかり意見を言ってもらうようにしています。

バリフラット2.0は、評価を全社にオープンに

バリフラットより前から、ISAOは、自分に対して評価者がどういった評価をしているかをフィードバックしていましたが、他の評価者のフィードバックは確認できませんでした。

バリフラットを始めて3年経った2018年のことです。 社内からの声により、バリフラットを更に進化させようと、「バリフラット2.0」プロジェクトチームが作られます。

評価に関しては、**「全ての評価を全社員にオープンにする」**という意見がでてきます。

これは2.0へのアップグレードの目玉の一つとなりました。

最初にそれを聞いたとき僕は、正直「そんなことは出来るわけないし、反対が強すぎて、難しい」と思っていました。 そこで、思い切ってみんなに聞いてみました。

すると、ほとんどの人から「問題ない」「そうすべき」と答えが返ってきたのです。

僕のオープン哲学を、TeamISAOが上回った瞬間でした。

僕にとっては、バリフラットになる瞬間に部長に背中を押されたときと同じレベルの衝撃でしたが、ISAOにきて一番嬉しかった出来事の一つになりました。

The Leadership in ISAO

...Everyone Should Show Leadership at ISAO

ISAO’s key concept in organization management is “Super Flat.” Every kind of information is open and shared to the utmost level. There’s no hierarchy, boss, or department. Since there’s no boss, there’s no managers.

Although there’s no manager, every member of ISAO is a “leader” and expected to show certain “leadership.”

営業も技術も。最強プリセールスエンジニアの未来とは

...こんにちは!ブランディングプロジェクトのだーはらです!

新型コロナウイルス感染拡大が続くなか、ISAOでは全日リモートワーク推奨になり、私もここ連日リモートで仕事をしています。

もちろん、この記事も在宅で書いています。

リモートワークであっても、社内SNS「Goalous」でコミュニケーションも取れますし、テレビ会議でいつものように会話だってできているので業務にそこまで支障はありません。

が、しかし!

会社にいて雑談の中から生まれるコミュニケーションや新たな発見が好きだったりもするので、少し寂しさも感じつつ(ただの淋しがり屋。笑)、今回はISAO歴20年、プリセールスの片貝 力也さんにお話し伺いましたっ!

年齢不詳!?ISAO歴20年の片貝さん

原田:私的に片貝さんはかなり年齢不詳なんですが…笑

ISAO歴がめちゃくちゃ長いとのことですが、新卒からISAOですか?

片貝:あはは。ほぼそうですよ。今44歳なんで。

ISAOに来る前はベンチャー会社にいて、そこからISAOへ常駐していたんですが、2004年にISAOに移籍しました。

原田:なるほど!常駐を含めて20年というわけですか。じゃあ、ISAO創業メンバーとほぼ変わらない社歴なわけですね!

片貝:そうですね。

原田:常駐されていた頃は、エンジニアとして??

片貝:はい。インフラ側の技術メンバーとしての役割でした。その頃はクラウドとかなかったので、オンプレミスの時代ですね。

原田:インフラエンジニアからプリセールスになったきっかけはありますか?

片貝:プリセールスになったのは、適材適所って感じでした。

当時、インフラメンバーは、私入れて数名だったので、それぞれ得意な範囲を受け持つような体制に自然となりました。

原田:なるほど自然とそういうチーム体制になっていったんですね。

その常駐の4年も含めたISAOの20年間という長い期間、一番の苦悩とかはありましたか?

片貝:業務的な話でいうと、オンプレミスの構築から時代がクラウドに変わっていった2010年あたり。そこがポイントだったと思います。

原田:2010年といったら、ISAOの当時の親会社も変わったタイミングでもありますよね。

片貝:そうですね。その辺りから世の中的にもクラウドが利用され始めて。

当時、お客様の方から「ISAOってそういうのできるの?」ってお問い合わせが増えていくなかで、クラウドの知識なんてないので普通に物理のサーバーの提案を持っていったことがあって。

お客様にがっつり怒られるという事態が起こったのがきっかけで、「これはだめだ!」って、手探りでクラウドの構築が始まったっていう時代です。

原田:その時代にはクラウドに強い人とかいたんですか?

片貝:いや、全然いないですよ。他の人もそうだし、自分もクラウドなんて触ったことなかったですからね。

だからその時代の変化に対応することには苦労しました。

営業も技術も。幅広い役割だからこその弱点

原田:片貝さんは、ずっとプリセールスをされているということですが、具体的にどういうことをされていますか?

片貝:元々、営業をしていたこともあったんですが、その中での業務は、お客様のところへ行って技術的なことをお話して要件をまとめたりするような役割が多かったんです。

例えば、内容にもよりますが、営業と技術メンバーが一緒にお客様のところに行くのを、一人で行って技術的な要件もある程度まとめて提案をしてくるというような感じですかね。

原田:なるほど!営業もして、技術的なお話もできる一石二鳥な人材ですね!?

片貝:ISAOの中で、そういう立ち位置の人間はあんまりいなくて、明確にどこからどこまでやるっていうのは決まっていないんです。

ただ幅広く業務をやる感じですが、フロントに出ていくメンバーの中では一番営業よりのプリセールスです。

逆にいうと、技術に特化は出来ていないということです。

原田:でも、それってすごく強みに感じるのですが。

片貝:うーん、今自分自身はすごく中途半端に感じているので、ここ数年はもう少し技術よりにシフトし始めています。

原田:それはどうしてですか?

片貝:自分一人でお客様ともっと深く具体的なお話ができるようになるには、やっぱり直接触ってないと話にならないので、クラウドの環境に関しては、自分でも実際に構築にも携わるようにしています。

原田:実業務でも技術的なタスクが増えていますか??

片貝:そうですね。現在は赤川さんと一緒に大きめの案件を対応しています。

とはいえ、契約的な面では営業としてお見積り作ったり、クラウドの環境の構築や、障害対応もするのである程度一連のことはやっています。

原田:なるほど。プリセールスの中でも片貝さんみたいなポジションの人がいるからこそ対応できる案件もあるわけですね**!**

一人である程度網羅できるって強みですね!

片貝:ただ、やっぱり最新の技術的なこととか、より細かいセットアップなどは技術のメンバーがやったほうがもちろん安心してできますよね。そこが自分の弱点でもあります。

原田:でもその弱点はISAOのチーム力でカバーできているってわけですね。

バリフラットができるまで ⑦〜コーチ制度をぶっ飛ばす~

...今回は「コーチ」という課題にどう取り組んだかを書きます。

それまでの組織での「役職者の役割」を考えてみた

バリフラットの枠組みを決める経営合宿で、プロジェクトリーダーを決めることで、事業運営に、役職者が必要ない仕組みにした話を前回書きました。

前回の記事はコチラ➡バリフラットができるまで⑥〜フラット化の総仕上げと部署の消滅

しかし、役職者の担っていた役割はそれだけではありません。

役職者たちは、その部のメンバーたちを評価したり、コーチングしたりと人材育成の観点で、非常に重要な役割を担っていました。

役職者のないバリフラットで、それらをどう担保するのか。ISAOが考えたのはコーチ制度でした。

コーチの役割は、メンバーと「キャリアプラン」を話し合い、その成長に貢献することと定義しました。

初期のコーチ制度

バリフラットスタート時のコーチ制度は、全体を見渡している経営メンバーたちが、個人個人に対して、適切だと思われるコーチ候補を数人提示し、本人にその中から選んでもらう、というものでした。

今振り返ると、成長に厳しく向き合わず、イージーな関係を構築できる相手を選んでしまうのではないか、社員一人ひとりがその人にとって適切なコーチを自分で選べないのではないか、と恐れていたのだと思います。

ISAOでのコーチは**「360度評価の取りまとめ」**という役割も担うので、自分と仲のいい社員をコーチとして選び、評価が甘くになってしまうことも危惧していました。

100%自分で選ぶコーチ制度に

バリフラットがスタートした2015年10月から2年間ほど、この仕組みで運用をしたのですが、会社が提示するコーチ候補がベストではなく、本人にとってみれば他の人がいいという状況がポツポツと起こり始めます。

そこで**「コーチを変えたい」**と申告をしてきた人は、都度話をして、経営メンバーが納得すればコーチを変えられるという仕組みにしました。

何回かそういった話し合いを繰り返し、僕たちは思いました。

「もう、自由に選べばいいんじゃないか」

こうして、100%自分で選ぶコーチ制度が始まりました。

誰が誰をコーチに選んでいるかは当然オープンなので、自然と規律をもった選択をみんながすることもその後証明されています。

オープンはこんなところにも効いてきます。

コーチ資格

とはいえ、コーチングにはスキルが必要です。

コーチの候補者には、社内コーチング研修を受けてもらい、コーチをやっている人たちが集まって、悩みを相談し合う座談会のようなものを開催し、コーチングスキルを高める取り組みをしています。

もう一つの課題。

自由に選択した場合、多くの人が自分と同じ職種のシニアをコーチに指名する傾向があるのですが、コーチングスキルが足りないために、スキルの話に終始してしまい、メンバーの成長をサポートできないケースが出てくることです。

その場合、本来の目的であるキャリアプランの相談相手になれないのであれば、自主的に降りてもらうことも含め話し合いをします。

コーチはボランティア

バリフラットの運営において、重要な役割を担っているコーチですが、コーチングでの手腕を評価してしまうと、結局昔の「中間管理職」的な考え方になってしまう危険があります。

そこでISAOはコーチとしての成果を、自分の評価に反映していません。

もちろん、チームに対しての貢献ではあるので、ある程度の底上げはありますが、コーチングの成果の評価はしないのです。

これは、コーチングに過大な時間をとってはいけないというメッセージでもあります。

どう効率的に、いいコーチングをするか。

これは永遠の課題ですが、しつこく取り組んでいきたいと考えています。

コーチのみ

会社だけのコミュニケーションだと、深い話がしきれないという理由で、コーチとメンバーが外でお酒も含めた食事をしながら話すことをサポートする制度が**「コーチのみ」**です。

コーチのみは、基本1対1での食事で、会社が1万円を補助するという制度です。

多くのペアがこの制度を利用して関係性を高めています。

人気コーチにメンバーが集まりすぎる問題

ボランティアといいつつ、コーチになればそれなりに時間が取られます。

そして、コーチとして人気のある人には、メンバーが自然と集まってしまう。

一人ひとりはそんなに時間がかからなくても、たくさんの人をコーチするとなれば、それなりに時間がかかってしまう。

また、一人一人とコーチのみしていたら、そのうち肝臓の問題も出てきそうです。

この問題はいまだに解決はしていません。

コーチできる人数制限を設けるかなどのアイデアも含め、今後解決していかなければならない課題だと思っています。

コーチは、いつでも変更可能

いまでは、自分の成長段階や、課題に応じて自由にコーチを変えることができるようにしました。

人事や経営のメンバーに相談する必要もありません。

自分で考え、自分で決める。

「自主性」を重んじた制度に進化しているのは嬉しいことです。

コーチを軸にした評価制度の確立

Creating Strong Company Culture: How to Let Ideas and Values Penetrate in Your Company

...By letting ideas and values penetrate, companies can create strong culture of their own.

This time, I will write about “how to let ideas and values penetrate.”

“Values” Important in Making Daily Judgments

For a company to grow, its work must be evolved and renewed.

In the evolving process, you do not have precedents and therefore, you will have to make your own decisions for each situation.

バリフラットができるまで ⑥〜フラット化の総仕上げと部署の消滅 ~

...これまでの話をまとめると、ISAOは2012年頃から情報のオープン化を進め、それに伴い不必要なレポーティングラインを削減することで、徐々に組織をフラット化してきました。

前回は、その状態から最後「すべての役職をなくして、完全にフラットにしよう!」となった瞬間の話でした。

そこで、今回はそう決めてから、バリフラットになるまでのプロセスの詳細がどんなものであったかを書きます。

経営合宿

前回の「もう部長もやめませんか?」は2015年9月10日頃の話でした。

ISAOは決断してから実行するのがとても早い会社です。

バリフラット以前の部署のある組織だった時も、部署移動は「決めたらすぐ」というパターンがほとんど。

もちろん、本人や関係者はある程度の期間しっかり考えていて、最後決断するプロセスなのですが、直接関わっていない人からすると、あまりにも突然人が動いているように見えます。

社員アンケートを取ると「スピーディなのはいいが、乱暴すぎるのではないか」という意見も出るほどでした。

ただ今回の、「役職を取っ払い、階層をなくす」というアイデアが出た時は、「でも、実際どうって運営するの?」という課題があり、即日とはいきませんでした。

役職をなくすということは、部署も全部なくすということ。

「あれ?部署なくなったら、事業計画ってどうすればいいんだろう?」

「上司がいなくなったら、評価ってどうする?」

「責任持って各領域をコントロールする人がいなくなったら、業績悪くなっちゃうのでは?」

などなど、考えれば考えるほど、課題が出てきます。

こういう時は合宿です。

合宿は9月20日頃行われました。

部署をなくした事業運営

部署がなく、役職者がいない事業運営は、バリフラットに興味を持った人がまずは疑問に思う項目です。

ただ、実際の事業運営は、思ったほど普通の組織と違いません。

ISAOでは部署はありませんが、各事業をプロジェクトと位置付けています。

各プロジェクトは、必ずプロジェクトリーダー(PL)を作ります。

PLは、そのプロジェクトのまとめ役であり、最も責任感が高く牽引する役割を与えられています。

こう説明をすると、「結局、PLって中間管理職みたいなことでしょ」と皆さん思われますが、それは違うのです。

部長はいつも偉い。でもPLはそのプロジェクトのリーダーであるだけ。

どんな会社でも、部署として行なっている事業だけでなく、色々なプロジェクトがあります。

例えば、社内を横断するようなプロジェクト。

社内横断プロジェクトでも、部長が入っていたら若いメンバーが最終決定者・責任者になることはない。

部長はいつも部長として、一段高い立場になることが普通です。

ISAOのPLは、そのプロジェクトだけのものですから、いつの時でも偉い部長とは根本的に違います。

あるプロジェクトではPLでも、その他のプロジェクトに参画する時は、メンバーであるのがISAOでは普通なのです。

それは僕であっても同じ。例えば僕は、経営プロジェクトではPLですが、採用やブランディング、Goalousなどのプロジェクトではメンバーとして、活動しています。

ですから、それらのプロジェクトでは、メンバーとして意見は言いますが、最終的な方針の決定は各リーダーに委ねられています。

もちろん、メンバーとして参画している以上、その役割の中での成果は当然求められますよね。

「絶対的に高いポジション」は存在しない。

それがISAOのバリフラットなのです。

上司のいない組織の評価制度

バリフラットの原型を作った経営合宿で、一番難題だったのが評価制度でした。

普通の会社では、部門長が部下の評価をするのが、評価制度の根幹です。

バリフラットに、上司は存在しない。

いっそのこと「評価なんてしない」など、ぶっ飛ばしたアイデアもありそうです。

10日後に始まるバリフラット。

僕たちの決断は、新しい「コーチ制度」でした。

次回、バリフラットのコーチ制度について書きます。

続きはコチラ

クラウドネイティブを推進、オープンマインドの体現者

...こんにちは!人事&ブランディングプロジェクトの小柴です。 ISAOのエンジニアにインタビューしてみよう、第4弾!

前回インタビューに引き続き、今回もMSPチームからご紹介。プログラマ出身のクラウドソリューションアーキテクト、秋山さんにお話を伺いました。 秋山さんは Microsoft Azure のクラウドネイティブな技術を扱う案件を中心に、クラウドの設計や構築を行っています。

Amazon Dash Button で作成したシステムの光と闇

小柴:秋山さんといえば私の中で**Amazon Dash Button の人**というイメージです!

秋山:あーそういえば作りましたね。

[caption id="" align=“alignnone” width=“800”]

備品を補充する Dash Button。このボタンを押すだけで自動で注文できるのだ。便利![/caption]

小柴:どうして作ろうと思ったんですか?

秋山:すごくHow思考なんですけど、当時 Dash Button が発売されたニュースを見て、これを使って何か社内の問題解決をしてみたいと思ったんです。

小柴:おお~実際に作りたくなっちゃったんですね。

秋山:最初に作ったのは、「今キッチンで飲んでるよ」という通知が社内の人たちに届くというものでした。でもあんまり受けが良くなかったんですよね~。

[caption id="" align=“alignnone” width=“800”]

キッチンにあるボタン。こちらもまだ現役です。押したら社内のみんながやってくるかも。[/caption]

秋山:備品補充なら本来の用途に近くて使ってもらえそうとだと思ってもう一つ作ってみたら、こちらは活用されていて。満足しました。笑

小柴:普段からそういう情報には敏感なんですか?

秋山:うーん、どういう技術用語を最近よく聞くか、情勢は掴むようにしています。ものによっては自分で手を動かして試してみたりしますね。

小柴:エンジニアさんっぽい!

秋山:今は仕事で使わない技術でも、1年後とか後になってからそれを使う機会に出会って繋がっていくんですよ。これはITで働いていておもしろい点です。

小柴:最近興味があるのはどんなことですか?

秋山:Azureのクラウドネイティブに大別される技術全般が好きで、常に情報を集めたりしてますね。GitHub Actions というCI/CDのツールを試したり、パーツをマーケットプレイスに公開してます。

Against Vertical Structures That Destruct Your Company: A New Organization Theory for the Century

...How Should We Build Up an Organization?

“How should I improve our organization which doesn’t seem working well?” It is a question that troubles many managers and leaders.

How about installing a “Teal Organization” structure that gets rid of hierarchical relationships and management? It seems to be on trend; although it seems very far from our current organization.

2020年 初のスポーツイベント開催しました!

...お久しぶりです。ISAOのエバンジェリスト、ソンミンです!IsaBには11か月ぶりの登場です!>.<

ISAOでは主に営業活動をしていますが、スポーツ委員会の副会長、Goalousの「We Love NBA」「コウヘイ真理教」サークルの管理者でもあります。(コウヘイ真理教について知りたい方は、ぜひISAOの組織改革セミナーにお越しください!笑)

個人的には体重が全盛期より約30kgも増えたので、ISAOのスポーツイベントには積極的に参加しています。

今回は14名が参加!

今回のスポーツイベントもいつもと同様に、Mamoru BizでQRコードを発行して、Goalousで参加者を募集しました。 実際のサークルの投稿とコメントをお見せします!

ちなみに、このQRコードはMamoru Bizのみで読み取ることができるので、みなさんのQRコードリーダーだと読み取れません! Mamoru Bizは、各社ごとに環境が分かれているので、既に使っていただいている企業の方でも読み取れません! Mamoru BizとGoalousに興味ある方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね!(笑)

今回は14名が集まりました。 初参加のメンバーも何名かいたので、嬉しかったです!

今回は、お客様のYoutubeチャンネルサポーター、草Pも参加!

種目はバレーボールとバスケットボール!

バレーボールは、殆どが初心者ということもあって、みんなで爆笑しながら楽しむことができました! (今回も残念ながら写真は撮れませんでした….)

バレーボールの後は、みんなが大好きなバスケットボール! これは参った….今回はISAOのYao Ming、ジェホがいるから、相手チームはやられっぱなし!

見苦しい動画もあります….笑

最後に

今回もスポーツイベントをたっぷり楽しむことができました! ISAOのメンバーだけでなく、ISAOのOBや他社の方にも来ていただいているので、交流の場としてもとても良いと改めて思いました。

R.I.P. Kobe Bryant.

バリフラットができるまで ⑤〜バリフラットにした瞬間の話~

...「バリフラットができるまで」は、まだまだ続く予定ですが、ここで徐々にフラット化していたISAOが、最終的にバリフラットにした瞬間の話を書きたいと思います。

想定していなかったバリフラット

前回のブログ「④〜オープンが先か、フラットが先か」で、トップ・部長・みんなという三階層になるまでの経緯を説明しましたが、その頃の僕は正直なところ**「このくらいがフラット化の行き着くところかな」**と思っていました。

ところが、僕が思ってもいない形で、バリフラットへISAOは進むことになります。

きっかけは、小泉部長の長期海外出張

テレビや取材を受けるといつも注目の的の小泉さん。

56歳で初めて営業となり、2年でエースになった人です。

詳しくは過去ブログでどうぞ。

小泉さんがインドへの長期出張から帰ってくるタイミングで、**「あれ、元の部はもう若手が部長やってるし、どうしよう」**となったのですが、ISAO的な考えでは、誰かのために不必要に新しい部署を作るということはしたくなかった。

とはいえ、ISAOの大功労者である小泉さんをどう処遇するかは、大きな課題でした。

全然いいアイデアが思い浮かばなかったのですが、もう一人の部長が突然僕に言ったんです。

「もう部長も止めませんか?」

えっ?かなりびっくりしました。だって、少なくなった中間管理職的仕事とはいえ、まだ部長には部門をまとめる役割をもってもらっており、マネージャーとして機能していたからです。

彼は、続けます。

「この会社は、ほとんどみんなが管理する仕事をせず、生産性のある仕事を求められている。それによってみんな成長しているし、その点では、逆に部長であることは足かせになっている。自分たちも他のメンバーと同じようにフラットな立場になった方が、会社にとっても、自分たちにとってもいいはずだ」

なるほど・・・

コンフォートゾーンから飛び出した部長たち

部長という仕事は、みんなのサポート役であり、直接現場にでて生産性のある仕事をする機会は少ない。

でも、組織さえうまく回っていれば、非常に安定していて、給料だってみんなより高い。

そんな彼らが**「そんなの捨てて、自分の身一つで勝負する」**と言い出したのです。

この話を始めたのが、小泉さんが帰ってくる3週間前。

2週間前には、当時の部長たちを集めて合宿をしました。

部長なしに、どうやってビジネスや組織を回していくのか。

そのエコシステムをとにかく徹底的に話し合いました。

一日中話して、夜は飲みに繰り出します。

「自分はxxxをやろうと思う。あなたはどうする?」みたいな話を延々としたことを覚えています。

彼らは担当としての仕事を持っておりませんので、すべてゼロからのスタートになりました。

言い出しっぺの営業部長は、営業として売上ゼロから再スタートです。

一番大きな部門を担当していた部長は**「新たなビジネスを一人で始める」**ことになりました。

すごくないですか?

そのままだったら安定しているのに、わざわざイバラの道を自分たちで選んでしまいました。

挑戦して、成長し、証明した部長たち

小泉さんや他の部長たちが、一番率先してヒエラルキーをぶち壊し、ゼロからの再スタートをし、その後全員が成功したことで、ISAOでは若くても、多少歳をとっていても「経験がないからできない」という言い訳は通用しなくなりました。

**「いくつになっても挑戦できる」「成長に年齢は関係ない」**というこの実績は、バリフラットの副産物として最も大きな資産になりました。

ISAOでは、歳や経験がないことは、挑戦できないことの言い訳にならないのです。

このようにバリフラットの仕上げは、僕にとって思ってもみなかった展開でした。

ISAOや僕の背中をドンっと押してくれた、サイコーにファンキーな当時の部長たち、ありがとう!!

続きはコチラ➡